“雅雨丛谈”

解读魏晋名士饮酒(1):从崇拜神灵到个体逍遥

——《世说新语》之十二

宁稼雨

饮酒是魏晋名士风流的重要表现形式之一,但有关魏晋名士饮酒的评价和看法却往往截然相反。道学家认为魏晋名士饮酒不仅耽误了国家大事,而且那种酒气熏天的样子也实在不成体统。鲁迅和王瑶先生却对魏晋名士的饮酒给予很高的评价。可见价值观念的不同,会导致对同一问题的相反看法。

时过境迁,今天我们对于魏晋名士饮酒行为的认识,也许不必在是非问题上强分轩轾,而是从认识的方面了解其形态面貌,尤其是其饮酒行为背后所隐藏的文化演变轨迹。

魏晋时期是一个不能没有酒的时代。酒一旦进入人们的社会生活,其作用也就超出人们的设定和想像,无所不在地表现在生活的各个方面。有人乘着醉意,说出一些平日不敢说出的话。晋武帝不顾太子司马衷的愚钝,坚持要传位给他。众朝臣多以此为忧。卫瓘总想直谏武帝,劝其废掉太子衷,但一直没敢说出。一次,武帝在陵云台设宴,卫瓘喝得大醉,跪在武帝面前,说:“臣欲有所启。”武帝说:“公所言何耶?”卫瓘几次欲言而止,最后抚摸着龙床,叹息道:“此座可惜!”意思是说不该传给司马衷;武帝听出了他的意思,却也假装糊涂地说:“公真大醉耶!”卫瓘知道武帝主意已定,遂不再提及此事(见《世说新语·规箴》)。两个人的意见针锋相对,又事关国家命运,却能在调侃的气氛中和风细雨地解决。很显然,酒在这里起到了缓冲和调合的作用。

酒,还有些意想不到的效果。当苏峻作乱,庾氏家族纷纷逃散。庾冰当时任吴国内史,只身出逃。周围百姓和官吏都跑了,只有府中一个差役用小船载着他逃到钱塘江口,用席子遮盖着他。当时苏峻悬赏捉拿庾冰,叮嘱各地搜查,形势非常急迫。那个差役把小船丢在市镇的港口边,自己跑到市里喝得酩酊大醉而归。来到小船前,还醉醺醺地挥舞船桨对小船说:“何必到处去找庾冰,他就在船里边啊!”庾冰听到这话吓得战栗不止而又不敢动弹。那些搜捕者见到小船狭窄,以为差役酒后胡说,就放过他们走了。差役把庾冰送过浙江,寄住在山阴魏家,庾冰这才得免。后来叛乱平定,庾冰想要报答那个差役,问他有什么愿望要求。差役说:“我出身贱役,不慕名誉官位,只是自小苦于当差,常以酒解忧,所以和酒很有感情。如果后半辈子能喝足酒就足够了。”庾冰就给他建了一座大房子,买了奴婢,存上上百斛的酒一直供养他到死(见《世说新语·任诞》)。在战乱中,庾冰差点儿因差役的醉酒而被捕送命,也正因差役的醉酒而瞒过了苏峻手下人的眼睛,使庾冰躲过大难。差役也因好饮而发迹变泰。

又如桓温十分喜欢豪饮之士,卫永在他手下任长史,深受器重。桓温经常提着酒肉找卫永,两人箕踞相对饮酒几天不止。可这些酒鬼有时也使桓温躲避不及。桓温为徐州刺史时,谢奕为晋陵太守,桓温对谢奕和对一般人没有什么两样。后来,桓温迁任荆州刺史,安西将军,希望能让谢奕跟随自己西行,便对谢奕十分热情。不久,桓温便引荐谢奕为司马。可谢奕是个大酒鬼,以前在剡县当县令时,有位老翁犯法,谢奕不忍严用处罚,竟罚他喝酒,灌得老翁大醉(见《世说新语·德行》)。这次在桓温手下上任,仍与桓温以布衣之交相处,经常在桓温的公衙内吟诗吹口哨,被桓温称为自己的“方外司马”。后来,谢奕总是喝得烂醉如泥,并且与桓温举动轻狎,还总跟着桓温。桓温有些撑持不住,只得躲进老婆的房闻里避难。桓温平时很少与夫人亲热,夫人见丈夫因此而来,高兴地说:“君无狂司马,我何由得相见!” (见《世说新语·简傲》)

当然,作为中国士人文化发轫的初始,包括饮酒活动的很多社会活动,都浸透了士人文化的内涵,反映出与此前饮酒活动完全不同的文化内涵。首先就是把先民造酒时的宗教神灵崇拜替换为士族文人个体的精神逍遥世界。

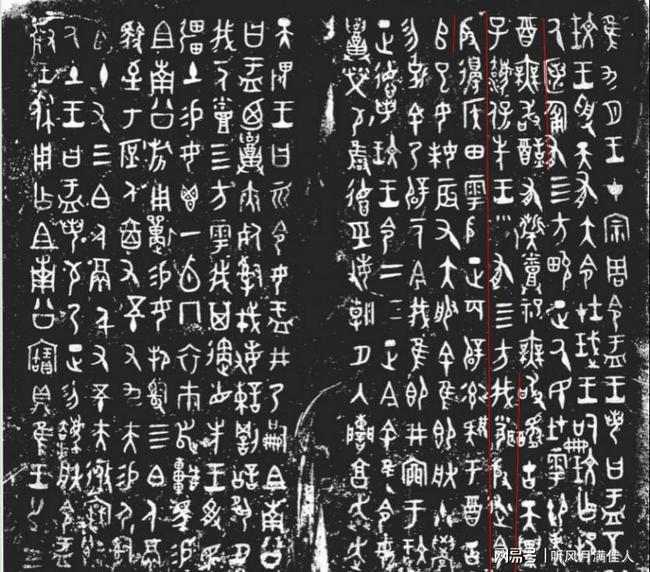

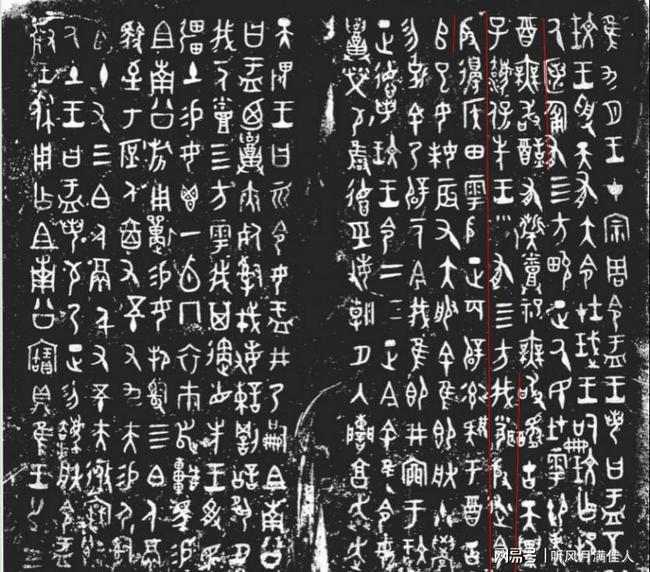

从早期的文献记载来看,酒的出现几乎和中华文明同步。但早期先民造酒的首要目的是为了祭祀鬼神和祖先。从殷墟出土的众多酒器来看,殷人以好饮酒著称。殷人饮酒的主要目的是祭祀。今文《尚书》中的《酒诰》一篇,是中国古代最早专门阐述酒的政治文化意义的文章。在这篇诰文中,鉴于殷王朝纵酒亡国的事实,周公以周成王名义发布命令,严禁违章饮酒。他的基本思路是,上帝造出酒来,并不是给人享用,而是为了祭祀鬼神和祖先。但殷纣王等人忘记了这一点,荒淫纵酒,所以导致国家的灭亡。既然如此,为了避免重蹈殷朝覆辙,保持国家昌盛,就要严格禁止“群饮”、“崇饮”,违者处死。《酒诰》上说:“祀兹酒,惟天降命,肇我民,惟元祀。天降威,我民用大乱丧德,亦罔非酒惟行。”孔氏传:“惟天下教命始令,我民知作酒者惟为祭祀。……天下威罚使民乱德,亦无非以酒为行者。言酒本为祭祖,亦为乱行。”这里很清楚地强调出用酒的祭神和祭祖的初衷所在。这一点,从青铜时代那些造型庄重而恐怖的酒具功用上,便可以得到证实。故而《春秋元命苞》上说:“酒旗主上,尊所以侑神也。”

饮酒的这一宗教祭祀目的在先秦典籍中可以得到具体的描述。其中尤以《诗经》中的《雅》、《颂》为多。《诗经·大雅·既醉》一篇就是描写周成王在祭祀宗庙时遍饮群臣,使之皆入醉乡,以使其具有君子之风,并能将此风延续后代:

既醉以酒,既饱以德。君子万年,介尔景福。

既醉以酒,尔淆既将。君子万年,介尔昭明。

昭明有融,高明令终。令终有俶,公户嘉告。

其告维何,笾豆静嘉。朋友攸摄,摄以威仪。

威仪孔时,君子有孝子。孝子不匮,永锡尔类。

其类维何,室家之壶。君子万年,永锡祚胤。

其胤维何,天被尔禄。君子万年,景命有仆。

其仆维何,厘尔女士。厘尔女士,从以孙子。

毛传:“既醉,大平也。醉酒饱德,人有士君子之行焉。”郑笺:“成王祭宗庙,旅酬下遍群臣,至于无筭爵,故云醉焉。乃见十伦之义。在意云满,是谓之饱德也。”孔颖达疏:“成王之祭宗庙,群臣助之,至于祭末莫不醉足于酒厌,饱其德。既荷德泽,莫不自修,人皆有士君子之行焉,能使一朝之臣尽为君子。以此教民大安乐,故作此诗以歌其事也。”(《十三经注疏》,中华书局1979年版,第535-537页)应当说,作为西周时期的作品,周成王的做法已经在一定程度上改变了饮酒祈求神灵的初衷。他实际上是借助祭祀中的饮酒,来达到他教化臣民的目的。但无论如何,饮酒在形式上的祭祀功能,不仅为周成王所承认和使用,而且直到今天,许多祭祀活动仍然都离不开酒的影子。

应当说,作为西周时期的作品,周成王的做法已经在一定程度上改变了饮酒祈求神灵的初衷。他实际上是借助祭祀中的饮酒,来达到他教化臣民的目的。但无论如何,饮酒在形式上的祭祀功能,不仅为周成王所承认和使用,而且直到今天,许多祭祀活动仍然都离不开酒的影子。

如果说殷人以祭祀为目的的饮酒与西周以礼制为目的的饮酒有什么根本的区别的话,那就在于殷人的以酒祭祀神灵,目的在于借自己与神灵的亲昵关系来告诉民众自己是神灵的佑护者,达到巩固其统治的目的;而周人则借助饮酒这一祭祀神灵的形式来为自己的礼制统治来服务。二者尽管角度不同,但在让饮酒为其政治统治服务这一点上却是一致的。换句话说,他们所设计的饮酒活动,主要是社会性的功用,而不是个人的享用。

到了东汉后期,随着封建政权的分崩离析,那种统治者借饮酒所维护的政治统治已经渐趋瓦解。饮酒的社会性功用的根基已经彻底动摇。与此同时,士族的力量的不断强大,使得他们的个体意识也不断增强。他们把不仅把饮酒作为其贵族生活的组成部分,而且还努力从中去寻找更高层次的从属于个体的精神追求。这一精神追求的理性源泉来自他们玄学思想中对《庄子》“逍遥”境界的理解。

从“竹林七贤”开始,士族文人就努力去体会和追步庄子所倡导的不倚赖外界的条件而独自自由驰骋的无限境界。阮籍在《大人先生传》中说:“夫大人者,乃与造物同体,天地并生,逍遥浮世,与道俱成,变化散聚,不常其形。……今吾乃飘飖于天地之外,与造化为友,朝飧汤谷,夕饮西海,将变化迁易,与道周始,此之于万物岂不厚哉?”在《清思赋》中,他又将进入这种逍遥境界的感受描述为:“夫清虚寥廓,则神物来集;飘飖恍忽,则洞幽贯冥;冰心玉质,则皦洁思存;恬淡无欲,则泰志适情。”支遁也正是从“无待”和自由的境界,来解释“逍遥”的真正准确含义,反驳向秀和郭象所谓“逍遥”是“适性”的观点。支遁以“无待”解“逍遥”的观点,不仅与何晏、王弼以来的玄学思想取得了一致和共鸣,而且也与阮籍等人追求的自由精神境界取得了沟通,并且也使这一观点成为至今仍为人们普遍采用的关于“逍遥”的解释。

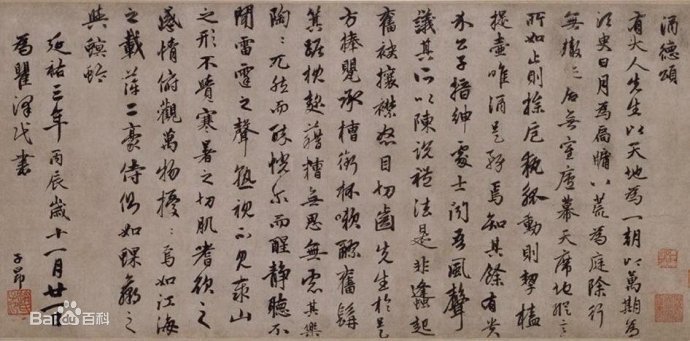

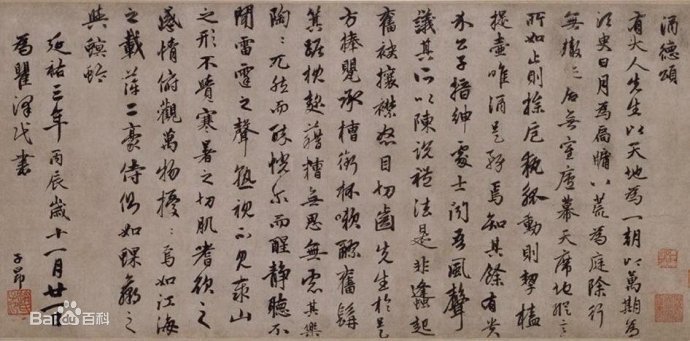

尽管这一逍遥境界是一种较为纯粹的精神追求,但魏晋士人仍然不满足于此,他们还衷心地希望能够从感官上对这种逍遥境界有所体味。于是,他们便将饮酒作为能够进入这种逍遥境界的媒介和导引。这也正是“竹林七贤”中著名的饮酒名士刘伶在其唯一的传世文章《酒德颂》中所描绘的近乎游仙般的饮酒境界:

刘伶著《酒德颂》,意气所寄。(刘注:《名士传》曰:“伶一字伯伦,沛郡人。肆意放荡,以宇宙为狭。常乘鹿车,携一壶酒,使人荷锸随之,云:‘死便掘地以埋。’土木形骸,遨游一世。”《竹林七贤论》曰:“伶……未尝措意文章,终其世,凡着《酒德颂》一篇而已。其辞曰:‘有大人先生者,以天地为一朝,万期为须臾,日月为扃牖,八荒为庭衢。行无辙迹,居无室庐,幕天席地,纵意所如。行则操卮执瓢,动则挈榼提壶,唯酒是务,焉知其余?有贵介公子,缙绅处士,闻吾风声,议其所以。乃奋袂攘襟,怒目切齿,陈说礼法,是非锋起。先生于是方捧罂承糟,衔杯漱醪,奋髯箕踞,枕曲藉糟。无思无虑,其乐陶陶。兀然而醉,慌尔而醒,静听不闻雷霆之声,熟视不见太山之形,不觉寒暑之切肌,利欲之感情。俯观万物之扰扰,如江、汉之载浮萍。二豪之侍侧焉,如蜾蠃之与螟蛉。’”)(《世说新语·文学》)

文中所表达的思想境界不难看出,他的“意气所寄”,正是阮籍在《大人先生传》和《清思赋》中所描绘的那种令人神往的自由和逍遥境界。所不同的是,刘伶不仅惬意于这种自由的境界,而且还找到了达到这一境界的具体途径。如果说他所说的“以天地为一朝,万期为须臾,日月为扃牖,八荒为庭衢。行无辙迹,居无室庐,幕天席地,纵意所如”是其人生理想境界,而且这种境界与阮籍的自由境界不谋而合,如出一辙的话,那么接下来“行则操卮执瓢,动则挈榼提壶,唯酒是务,焉知其余”便是进入这种逍遥境界的具体媒体。文章后半部分更是具体描述了这位大人先生是如何以狂饮烂醉的方式进入了那远离尘世的逍遥境界。这样,逍遥境界也就不再是绝对虚无缥缈理性抽象王国,而是即刻可就的眼前之物;同样,酒醉后的飘忽状态也就不再是酒精副作用的呈现,而是自己进入自由和逍遥境界的外化表现。

明白了刘伶这一对饮酒的高深意义的理解,也就不难理解为什么他对酒情有独钟,以至到了“以酒为命”的程度。因为馋酒馋得厉害,刘伶就跟妻子要酒喝。妻子倒掉了酒,砸毁了酒器,哭着劝刘伶说:“先生喝酒太多,不是养生的办法,一定要把酒戒掉!”刘伶说:“很好,可我自制能力差,只有在鬼神面前发誓戒酒才行。还是把祭祀的酒肉准备好吧。”妻子信以为真,就在神像前摆好酒肉,请刘伶过来发誓。只见刘伶跪下来发誓道:“天生刘伶,以酒为命。一次喝一壶,喝五斗才能解渴。女人的话,千万不能听!”于是“引酒进肉,隗然已醉矣”(见《世说新语·任诞》)。看过他的《酒德颂》,便会自然明白他之所以那么急于要“引酒进肉”,是因为有 “隗然已醉”的目的驱使。因为醉便标志着他已经进入自己向往的那种逍遥与自由的境界。值得指出的是,刘伶在这里所采用的所谓发誓戒酒的形式,正是古代以祈求神灵和宗庙为目的的祭祀形式。这就意味着古代祭祀饮酒那种庄严和神圣的色彩在魏晋名士的眼里已经荡然无存,只剩下那干巴巴的外在形式供人们出于不同目的的使用。尽管“以酒解酲”的确是中外均不乏见到的一种解酒方式,但刘伶却是用这一方式作为自己贪杯的借口。对于刘伶来说,这貌似庄严的祭祀活动却成了他骗来酒肉,再次进入逍遥和自由境界的有效手段。在这具有讽刺意味的小小玩笑当中,已经完全可以透视出饮酒的文化内涵的根本转变。

从他们饮酒之后进入醉态的表现中,也可以看出他们是如何身体力行地把握和玩味那“以天地为一朝,万期为须臾”,“行无辙迹,居无室庐”的逍遥感和自由感。刘伶经常纵酒放达,有时甚至脱衣裸体在屋里。人家见了难免要批评他,他说:“我把天地当作房屋,把房屋当作衣裤,诸位为什么要跑到我的裤裆里来呢?”(见《世说新语·任诞》)如果把刘伶这番话和他自己在《酒德颂》中说的话以及阮籍《大人先生传》、《清思赋》的文章联系在一起,就会发现刘伶其实并没有真醉,他实际上非常理智。他之所以要做出那种放达不羁的样子和语惊四座的话语,就是要向人们具体演示一下经过酒的媒介,达到逍遥境界之后究竟是怎样的一种感觉和形象。

尽管以娱神为目的的饮酒和以娱人为目的的饮酒二者在神秘和玄妙的外在特征上有其相似之处,但殷代以祭祀神鬼和祖宗为目的的饮酒和周代以教化为目的的饮酒在本质上都是社会借助于酒的作用来统辖和规范个人意志。而魏晋名士在饮酒中所追求的逍遥境界正是要在这个根本点上来一个彻底逆转。他们的逍遥境界实际上就是摆脱社会束缚后的自然和自由。桓温曾有意向“喜酣畅,愈多不乱”的孟嘉问道:“酒有何好,而卿嗜之?”孟嘉答道:“明公未得酒中趣尔。”又问:“听伎,丝不如竹,竹不如肉,何也?”答曰:“渐近自然。”其实“渐近自然”未尝不可以理解为孟嘉没有明说的“酒中趣”。喝了酒之后可以摆脱社会和尘世的烦扰,进入自然和真诚的境地,岂不是人间一大乐事?《庄子·渔父》云:“真者,精诚之至也。不精不诚,不能动人。……真在内者,神动于外,是所以贵真也。其用于人理也,事亲则慈孝,事君则忠贞,饮酒则欢乐,处丧则悲哀。”这正是他们希望通过饮酒来进入逍遥境界的内在驱动力。

作为一群精神贵族,魏晋文人当然不会满足于仅从纯粹感官愉快的角度,去理解醉酒的幸福所在。他们更希望从哲学与审美的高度,从人与自然的契合中,来理解这幸福的体验。 审美的人生现,使他们把自己视为一件艺术品,置于宇宙的空间。他们衷心地希望,自己能成为宇宙这幅艺术巨制中的有机部分,能与字宙对话,与宇宙同在。从自然中走来的人,企盼能够再回到自然中去,进入一种身与物化,物我两冥的境界。而酒,恰好能把人们带入这种境界。在此动力的驱使下,他们往往本能地将饮酒与进入那种离开社会束缚的自然真诚境界紧密地联系起来。王蕴所谓“酒,正使人人自远” (见《世说新语·任诞》),就是主动拉开与社会他人的距离,渐进自然之境。王荟说:“酒,正自引人著胜地。” (见《世说新语·任诞》)说的也是以饮酒为媒介进入这种境界。王忱曾叹言:“三日不饮酒,觉形神不复相亲。” (见《世说新语·任诞》) “形神不复相亲”,就是因为缺少酒的媒介而出现的个体与自然逍遥境界的脱节。这样的酒中之趣与殷周时期相比,的确是发生了本质的变化。庄子曾说:“夫醉者之坠车,虽疾不死。骨节与人同而犯害与人异,其神全也。乘亦不知也,坠亦不知也,死生惊惧不入乎其胸中,是故遌物而不慑。彼得全于酒,而犹若是,而况得全于天乎?”(见《庄子·达生》)神全则是形神相亲,当酒象酵母一样,把人发酵到神全之境,人就会超然生死,忘乎所以。这正是刘伶《酒德颂》所描绘的与造化同体的近乎游仙的境界。庄子的至人无待的逍遥境界,物我两冥的美妙状态,魏晋玄学的以无为本,在醉意中实现对人生和自我的审美,以及乐论中超乎人世的“应变顺和”和文艺学中“芙蓉出水”的境界,在这里都可以找到最明快的解释和最酣畅的表现。

于是,“在酒神的魔力之下,不但人与人重新团结了,而且长久以来疏远、敌对、被奴役的大自然也再度升华并重新庆祝她同她的浪子——人类和解。大地自动地奉献它的贡品,危崖荒漠中的猛兽也变得驯良起来。酒神的车辇满载着百卉花环,由虎豹驾驭着驱行。若一个人把贝多芬的《欢乐颂》化作一幅图画,并且让想象力继续凝想数百万人颤栗着匍匐在尘埃)的情景,他就多少能体会到酒神状态了。此刻,奴隶也变成了自由人。此刻,贫困、专断或‘无耻的时尚’在人与人之间构筑的僵硬敌对藩篱土崩瓦解了。此刻,在世界大同的福音中,每个人感到自己同其他人团结、和解、款洽、甚至融为一体了。马雅人的面纱好象已被撕裂,只剩下碎片在神秘的太一之前瑟缩飘零。人们轻歌曼舞,俨然是一更高共同体的成员,陶陶然忘步忘言,飘飘然乘风飞扬。他的神态表明他着了魔。就象此刻野兽开口说话、大地流出牛奶和蜂蜜一样,超自然的奇迹也在人身上出现:此刻他觉得自己就是神,他如此欣喜若狂、无所不能,随心所欲地变幻,正如他梦见的众神能随心所欲变幻一样。”(见尼采《悲剧的诞生》第一节)

达到这种境界,人就可以返回自然,超越一切。陶渊明《孟府君传》言桓温“尝问君:‘酒有何好,而卿嗜之?’君笑而答曰:‘明公但不得洒中趣耳。’又问听妓,丝不如竹,竹不如肉,答曰:‘渐近自然。”东晋太元末,天空出现“扫帚星”(彗星)。按星象家的说法,这种妖星的出现,预示天子死亡,天下大乱。晋孝武帝司马曜在华林园饮酒时见到此景。他心中虽然不快,却被酒的神力所冲淡,把他带入消遥之境,他举杯向“扫帚星”祝酒:“长星!劝尔一杯酒。自古何时有万岁天子?”(见《世说新语·雅量》)何等潇洒!何等旷达!封建社会中最为至高无上的皇位,竟能伏拜在酒的力量之下。既然如此,酒又何往而能不胜?

(本文原载《古典文学知识》2021年第一期)

最新评论

最新评论