|

宁稼雨的雅雨书屋 网址:http://www.yayusw.com/ 备案序号:津ICP备10001115号 本站由中网提供网站空间与技术支持,马上申请与我一样的网站 站主其他网络园地:雅雨博客|爱思想网个人专栏| 中国学术论坛宁稼雨主页|南开文学院个人主页|中国古代小说网个人专栏|明清小说研究宁稼雨专栏|三国演义网站宁稼雨专题

|

|

2010年2月18日 0:41:02

|

收藏本站 | 设为首页 |

|

|

书缘八题·开栏语:

读了一辈子书,写了一辈子书,进入古稀之年,才猛然发现,其实自己内心最想写出来与大家分享的是一本此生与书结缘的书。人生在世与书结缘本来并非罕见,但人与书结缘的途径渠道多多,不是每个人都能有幸全面覆盖与书结缘的所有方面。

我自感幸运的恰恰是苍天厚爱于我,将人与书可能结缘的八个方面全部都赋予了我,它们是:图书馆之缘,读书之缘,购书之缘,藏书之缘,教书之缘,出书之缘,赠书之缘,书友之缘。

有生之年的迫切愿望就是能把这八种书缘回顾描述出来,报恩苍天。感谢《博览群书》,给我了却夙愿的平台和机会,也希望所有与我有过书缘的人或物能够感知到我的这份情谊,分享这皆大欢喜的书缘幸福。

………………………………………………………………………………

书缘八题·自序

朝夕与共,相伴一生

人的一生如白驹过隙,稍纵即逝。无论是世界于我,还是我于世界,能有一件相互依托,相互成就,互为因果的事情应该算是人生一大幸运的话,那么我本人可以坦言:此生世界赐给我的最亲密伙伴,唯有“书”一项,绝无“之一”。

是书给了我对于这个世界的现实和历史的了解,让我知道这个世界上曾经发生和正在发生的各种事情及其因果所在,对世界有了一个最基本的认知和了解;是书让我知道这个世界上什么是真善美和假恶丑,知道怎样去辨别他们和正确选择他们;是书给了我多种知识结构和广阔知识视野,让我了解知道世界上有那么多美好和好玩的事情,让我惜时如金,梦想并实施在有限的生命里去享受更多的生命和生活乐趣;又是书给了我职业生存的手段,使我不但能养家糊口,而且还能著书立说,回馈社会。

人到古稀之年,开始想到在自己和这个世界的各种关联接近离别之际,应该如何向自己在这个世界上最亲密的伙伴敞开心扉,畅叙衷曲。而我最想倾诉的就是这一生与书籍结下的不解之缘。于是也就有了这本书的编写冲动。

苍天为我设计了八种与书结缘的题目,这八个题目纵横交错,相互交叉,又相互依存,相互促进。我将按照这八条渠道去仔细清理与书结缘的各种因缘故事,去表达一生中与书结成的深深情感,去总结和彰显书籍造福人类的一个最微观的具体形象缩影。

第一题是图书馆之书缘。图书馆是人类文明的一大发明,是人类知识和文明的集散地。它是人类知识的集中和输出的双重单位。就我个人而言,应该说,图书馆是苍天赐我书缘的最大营养库和见证者。从少年儿童学习掌握普通知识,到大学、研究生的专业专业知识,再到成为专业学者之后的学术研究,图书馆都是坚如磐石的知识资源宝藏。屈指算下来,从1964年我小学三年级持就有大连少年儿童图书馆图书证,到现在作为已经退休的大学教授,一直未曾与图书馆脱离绝缘。这中间发生的许许多多与图书馆有关的故事,都能激发起我对那些曾经与图书馆发生过的美好记忆和幸福感觉。最难忘还在懵懂儿时,是刘金兰老师顶住全班同学的哗然,把全班唯一一张大连市少年儿童图书馆的借书证发给了我(其他班级老师都给了班长)。当时年仅10岁的我根本没有想到,正是这张今天看来微不足道的借书证,不仅开启了我与书籍一生的航程,是连接我后来与海内外诸多图书馆的起跑器,更是决定了我一生的职业和事业追求。如果没有这个启航的大连市少年儿童图书馆,也许后来的很多从省市到国家,从国内到国外很多大图书馆缘分,都难以产生。也正是因为有机会曾在那个大连少年儿童图书馆当过半年义务图书管理员的缘故,竟然还一度产生当图书管理员的人生理想,更离奇的是早年还真的有过两次实现图书管理员人生梦想的真实实践。这些浓浓的图书馆缘分情谊,真的是人生回忆中非常难忘和珍惜的部分。

第二题是读书之缘。我此生能够走上以著书立说为职业的人生道路,最要紧的原因有两条,一是图书馆为我打开了通向知识海洋的大门,二则是我不想辜负苍天赋与我的图书馆便利条件,希望用刻苦读书来回报苍天,回报刘金兰老师,同时也确定自己的人生命运。同时,读书的道路本来也是家长从小对我的期许(我出生时家长给我取名为“家儒”)。小学时期,由于大连市少年儿童图书馆借书证的加持和优势,使我养成了如饥似渴的读书习惯。那时我所在小学因为校舍紧张,实行二部制(上下午)上学。每天上半天学,半天休息。小学正是好动贪玩的时候,所以这休息的半天我也和多数同学一样希望以玩耍打发,但事实上我却经常把时间用在泡图书馆上面,以至我仅用两年时间就把大连少儿图书馆小学部那些有限的书都几乎看遍了。本来按正常情况,我应该按部就班地小学升中学,中学升大学这条路走下来。但1966年革命风暴到来,高考大门封闭,使得我的求学之路成为泡影。不过尽管面对如此环境,小学养成的读书习惯还是没有中断。从1966年文革爆发听课到1968年升入中学两年停课期间,学校停课,图书馆关闭,所有文化部门都停业。我只能绞尽脑汁,想尽各种办法找书来看,其中最常用,最有效的办法就是四处找认识的长辈和朋友去借书,或换书看。两年期间看过大量中国现当代小说名著,和部分外国文学作品。1968年我升入中学,尽管名义上开始恢复学习文化课,但那时的文化课真正的文化知识有限,相反倒是被诸多红色政治颜色所包装。就在这种环境下,我还是努力认真寻找汲取其中的知识含量。印象最深的是政治课通过《实践论》《矛盾论》的学习,我初步了解了唯物论和辩证法,为后后来的哲学知识奠定了基础。从中学开始到1978年我考上大学读中文系,这十年是我在大学之门关闭时我走上学画之路,并成为一名中学美术职业老师。但这样的环境和命运变化仍然没有改变我的读书习惯。大概是因为我读书较多的缘故,本来在中学担任美术教师的我,竟然被学校领导安排兼任学校多门文科课程,那几年除了语文课和外语课,我几乎教过所在学校其他所有文科课程(党史、中国历史,世界历史,中国地理)。尤其是我往往把一些政治运动变为自己主动学习知识的机会。如“批林批孔”运动,让我第一次系统阅读和初步了解了《论语》的基本内容;“评《水浒》”运动又让我系统阅读了《水浒传》的三个基本版本(七十回,一百回,一百二十回),以及大量评论文章和论著。我后来学术生涯中对对《水浒传》有过专门关注研究,跟那时的积累有直接关系。1978年,为了实现大学之梦,已经24岁,做过6年中学美术老师的我,毅然弃画从文,考入辽宁师范学院中文系。面对来之不易的学习机会,我不仅恶补课堂知识,更是在课外大量阅读,并认真做好考研准备。印象最深的是现代汉语课程的学习,为了弥补中学没有学过语法的短板,我找来一本《红旗》杂志,把全部文章逐句划了句子成分。当我拿着一本画完句子成分的杂志,带着几个感觉不好划分的句子去请教语法老师的时候,受到曹永金老师的热情鼓励和肯定。正是这样的狠命读书,使我在毕业考研时,如愿以偿实现了考研梦想,成为毕业年级200人两位考中者之一。进入南开读研和工作以后,读书更是成为职业和工作,其强度和科学学术色彩也愈演愈烈。从强度看,因为青椒时代住房紧张,家中无法看书工作,我只好把读书研究地点放在教研室办公室。每天上午、下午、晚上三个时段风雨不误,持之以恒。那段大约十年时间里,我坐坏了三把椅子。90年代我的第一批学术著作《中国志人小说史》《魏晋风度》《中国文言小说总目提要》《世说新语与中古文化》都是在那个简陋的临建平房中完成的。直到现在退休之后,每天除了正常生活休息时间,依然将其余全部时间用在读书研究和写作中。从科学和学术色彩看,随着读书思考日渐深入,其成果社会化的程度也愈来愈强。大体上走过了从吸收到输出的转变历程。从90年代开始基本进入以科研写作为主的读书时期,从21世纪开始基本进入以科研项目为主的读书时期。直到2025年的今天,还在继续完成国社科重大项目“全汉魏晋南北朝小说辑校笺证”中。

第三题是购书之缘。个人购书与两个要素有关,一是需求,二是财力。需求又和视野和阅历有关。图书馆已经为我打开了书海之门,让我对浩如烟海的书籍充满了渴望和向往。但图书馆毕竟不是自己家,不能随时取阅,而且不断更新问世的图书与图书馆的馆藏毕竟还是有一个时间差。这样,书店就成为继图书馆之后我与书结缘的另一个渠道。我清楚记得,大约是儿时某个儿童节,父亲带我去大连市天津街新华书店,说要给我买一本书,作为儿童节的礼物。我环视了少年儿童图书区域,很快发现一本我在少儿图书馆没有见过的一本新书——《小兵张嘎》。这本精彩的小说很快引起我高度的阅读兴趣,同时,也在心里种上了关注光顾书店的种子。从那时起,书店就成为继图书馆之后我与书籍亲密结缘的新渠道。但当时因为经济条件所限,虽然经常光顾书店,但能买书的机会还是非常有限。不过“穷则思变”这句话的确是至理名言。当时孩子们能买得起书的很少,又没有现在的网络通讯条件,不过有一种深受少年儿童喜爱的购书补充替代形式,那就是租书阅读。租书一般由一些文化馆之类文化事业单位开办,提供一个主要面向少年儿童的公共阅览室,大家可以花钱租书在那里看(一次一分钱一本)。比较像样一点的购书还是参加工作和上大学以后,尤其是有了科研项目的购书经费之后。因为我在中学任教时还兼任学校图书管理员,所以有条件“公私兼顾”去采购图书。那时文革高潮刚过,有些古旧书籍刚刚解禁。我在完成学校图书馆采购任务之后,还为自己选了一种线装古籍《画史汇传》,成为我后来线装古籍收藏的垫底货。从上大学开始,逐渐开始明确购书主题,就是围绕与中国古代文史领域来集中购书。大学四年,我把当时每月10元的零花钱基本都用在买书上。形成每周一次去逛书店的习惯,这个习惯一直坚持到来南开大学读研究生。那段时间我成为天津市几个主要书店的常客,每次光顾,一眼扫上去,几个文史书架上刚上的新书立马就能辨认出来。毕业留校工作之后,经济条件好转,购书的规模也逐渐扩大。尤其是从90年代后期开始不断承担国家和省部级科研项目,项目经费中的购书经费往往占据很大份额。其中最大的手笔是中标国社科重大项目“全汉魏晋南北朝小说辑校笺证”后,项目经费全款80万,到账65万,我花了7万购入一套中华书局版《丛书集成》。因为购书规模不断升级的原因,家里的住房竟然也只好不断跟着升级了。而从21世纪开始,随着网络书店的盛行,购书的渠道基本由实体书店转入到网络书店了。当当网,孔夫子,成为本世纪以来购书的主要渠道了。

第四题是藏书之缘。藏书是购书的延续。当拥有的书籍具有保存价值,达到一定量,并且又有保存条件的时候,藏书就自然提升到日程上来了。这本来是一件很有沧桑感和庄严感的事情,可是因为小学在大连少儿图书馆干过几天义务管理员,对藏书一道略知一二的我,竟然在外界条件完全与藏书违和的情况下,几乎是以过家家的方式开始了最初的藏书尝试。那是20世纪六十年代末,正直文革热潮当中,参加革命大串联的哥哥从天津塘沽某小学从被当作烧柴的图书馆藏书中背回整整一书包图书。我很快利用在图书馆了解的那一知半解收藏知识技能,把这批书经过登记造册后,“入库”于我家一个衣柜抽屉中。这虽然是近乎“儿戏”的藏书,却又是后来正式步入藏书大门的发轫之举。从上大学开始规模和持续性购书,已经初步形成收藏的基本要素条件。到20世纪九十年代中期,已经形成大约二十层书架的藏书规模。但这个时候我自己主要还只是作为专业研究需要的角度来理解和操作购书和保存,没有明确上升到收藏的角度和高度。直到九十年代后期,在齐鲁书社周晶先生鼓动怂恿下,我开始介入线装古籍收藏,这才有了明确的图书文献收藏的意识和操作。与之相伴,在九十年代末,经刘泽华先生引荐,南开大学图书馆首任馆长,著名美学家冯文潜先生的哲嗣冯承柏先生将其父亲收藏两个书架约5000册线装古籍转让于我。这使我的线装古籍收藏大大上了一个台阶,终于在2012年被有关方面举办的评选活动中有幸被评为“天津市十大藏书家”,算是达到了藏书之缘的顶峰。

第五题是教书之缘。对我个人的书缘来说,图书馆、读书、购书、藏书大约可以算作书缘的吸纳收入期,教书和出书则是产出期。尽管收入和产出的大致能以求学和就业为划分标志,但我那时的求学和就业段落界限不是那么明确截分,而是有相互交叉等复杂情况。这样倒是更有个人色彩和故事性。其实最早的教书之缘从中学就读就已经开始并预示出来了。那是我在大连十五中就读,师从著名美术教育家徐世政老师学画的时候,可能是因为我个人学画时候的不错表现,徐世政老师早有把我留在他身边做他助手的想法。于是就利用一次他临时出差的机会,有意安排了一次让我为他代上美术课。这次代课似乎也没有让他失望,于是他做好十五中学校领导的工作,决定让我毕业时留校工作。到我中学毕业的时候,按市里统一安排,被送到大连师范学校美术师资培训班学习。结业后本来大连15中要我回母校执教,但被所在中山区教育局拒绝。理由是很多学校需要雪中送炭(没有美术教师) ,不能给15中锦上添花(1+1=2)。于是我从1973年2月来到大连三十八中,开始了我人生第一段教书生涯,直到1978年11月高考离开这里,将近六年的教学生涯是我人生最为宝贵的时光。虽然我的职业身份是该校美术老师,但学校还安排我兼任了学校除语文和外语之外所有文科课程(中共党史、中国历史,世界历史,中国地理等)以及部分临时政治运动讲座。这些专业知识此前虽然我都有所涉猎,但也都是一知半解,距离任教还相差很远。我只好临危受命,现学现卖。不知道如果要选拔中学课程任教课程门数最多的吉尼斯世界纪录,我是不是有点希望。不过也正是凭借以往的基础和这段难得的现学现卖教书经历,我才有可能在1978年6月高考报名时得知不得报考美术学院时,临时改报普通师范院校文科,仅准备了一个月便得以考中,结束了第一段教书生涯。到1985年我硕士毕业留校工作,开始了第二段,也就是大学教书生涯。这段生涯至今已经整整四十年了。这四十年我从大学本科教起,指导过硕士、博士研究生,年轻时还为中文系高自考办学兼课。如果说在大学教书方面有什么心得或贡献的话,那就是我牢牢记住我自己在大学就学时候最失望的大学课程就是老师照本宣科,所以给自己立下规矩,尽最大可能避免照本宣科。这其中有两条做法,一是自己努力去把自己的科研成果转化成为课堂教学内容。上世纪90年代初我出版的《魏晋风度》和《世说新语与中古文化》这两本书,就是我最早在南开中文系为本科生开设“《世说新语》与魏晋风度”选修课的教材。从90年代开始,我开始致力于研究探索中国古代叙事文学研究的新的方法体系,即以故事类型研究为中心的中国叙事文化学研究。我把这项研究工作与博士、硕士和部分本科生学业和毕业论文指导密切结合起来,探索一条科研、研究生教学、学业指导,学位论文指导四位一体的以科研促进研究生教学培养的新模式。先后完成了三项教育部和国社科项目和一个校级项目。2024年出版了《中国叙事文化学探微》和《中国叙事文化学研究年度跟踪报告》(4册),并同时召开了“中国叙事文化学国际学术研讨会”,受到国内外学界的高度关注和好评。

第六题是出书之缘。教书和出书(含发表文章)是我书缘产出的主体,也是这辈子安身立命的两大支柱。如果说前四个方面算是书籍对我的滋养的话,那么教书和出书就应算是我对书籍和社会的回报和奉献。我个人出书的历史,也是我个人知识体系和学术积累的呈现过程。每一次出版发表,都会有一些难忘的故事,这些故事既是学术史的零星片段,也是我个人学术经历的不断积累过程,大致能够涵盖我的学术治学范围,主要包括三个方面:一是中国古代文言小说研究,这方面已经出版的代表作品有《中国志人小说史》《中国文言小说总目提要》,以及正在进行的《全汉魏晋南北朝小说辑校笺证》。其中《中国志人小说史》前身是刘叶秋先生为我指定的硕士学位论文《中国志人小说发展史论》,经朱一玄先生推荐,被纳入辽宁人民出版社“中国小说史丛书”。《中国文言小说总目提要》原本是先师刘叶秋先师计划和我一起撰写一部《历代笔记总目提要》,因先生仙逝而难以实现,遂将其中小说部分抽出,编为一册,意在缅怀先师,填补学术空白。2017年,我申报国社科重大项目“全汉魏晋南北朝小说辑校笺证研究”获批。这个项目希望在充分吸收我本人和学界以往研究成果的基础上,对汉魏六朝时期小说文献整理工作做深入彻底的挖掘研究。从那时至今,一直在持续中,有很多新的发现和研究。第二方面是中国文学与文化的研究,其中以《世说新语》与魏晋文化为主要范围。这个领域开发最初源自于写《中国志人小说史》时,有感于以往《世说新语》解读有失表面和泛泛,遂立志从思想文化深处深挖打井,终于改写了《世说新语》的诸多研究视角和文化深度。这个角度的著作从《魏晋风度》开始,至《魏晋士人人格精神》达到高潮。由此又将此视角继续扩大延伸到中国文学与文化其他领域。其中一项重要工作就是把中国文学置放于中国文化的大背景来考量审视。曾以《中国文化“三段说”刍论》文章将中国文化划分为帝王文化、士人文化、市民文化三个段落,并以此作为理论依据,用来统摄对于中国文化的把握梳理。先后以此为理论框架,编写过几部中国文学史,并且在学界产生一定影响。

第七题是赠书之缘。赠书是书缘中比较特殊的情怀和感受,它包含赠与他人和接受他人赠与两个方面。两个方面虽然角度相反,但所含旨内涵趣却很相似:既有著书人分享幸福的善意情感,也有扩大著作影响的功能作用;既有受赠者的感激和答谢之意,也有先睹为快的优势所在。同时也还有重要的纪念功能。从1982年我成为刘叶秋先生的唯一弟子开始,同时也就成为先生和师母的赠书对象。从那以后,陆续收到先生赠书,计有《笔记小说案例选编》《中国字典史略》《古典小说笔记论丛》等。先生每次赠书,均亲笔用蝇头小楷题写赠签,煞是精美。先生故去后,遗著出版时,则由师母汪元澂先生仍用蝇头小楷题签相赠。获得赠书最多的是博士导师孙昌武先生的赠书。孙先生长年笔耕不辍,著作等身。从我留校工作起,就不断收到他的新著,从《中国佛教序说》,到《中国文学中的维摩与观音》《禅思与诗情》等等,各种著作琳琅满目。最令人震撼耀眼的是他五卷本《中国佛教文化史》和近期刚刚问世洋洋三十卷的《孙昌武文集》。此外还收到本校和学界很多著名学者赠书,如朱一玄先生、王达津先生、刘泽华先生、罗宗强先生、卞孝萱先生、周勋初先生等。大约从本世纪起,也陆续收到很多平辈晚辈新著,恕不一一列出。从20世纪九十年代我出书开始,也逐渐步入赠书一族中。受赠一般要看赠主的习惯和方式,有人亲笔题写赠语或赠签,有人干脆刻一个赠书图章钤章,也有人既不题写,也不钤章,干脆直接从出版社把书寄给受赠人。我因为受到老师的影响,一般情况下,赠书必写赠签,以示尊重。至于赠书对象,一般以尊敬的学术前辈为主,和同辈学者友人中学术交往较多者。学术晚辈一般仅限于自己的门生或作为答谢回赠主动赠与我书者。多年的赠书受赠经历,让我深深感受到,这里面的书缘文化和人际关系学紧密交织,耐人寻味。

第八题是书友之缘。前七题直接面对的都是书本身,而在书友之缘这里,书成了媒介,通过它把具有相同旨趣爱好的同志连接到了一起,形成一种新的书缘风景。这里有的是介绍引导图书馆使用方法,方便用书途径。我从大二起打算考研,经人引荐找到前大连图书馆参考部研究员王多闻先生指导。王先生不仅给我具体布置交代书目,而且还亲自为我在大连图书馆读者阅览室安排座位,调出罕见图书供我阅读,为我考研和阅读图书打下了坚实基础。另如天津图书馆李国庆老师,国家图书馆张伟丽女史,都如同亲人朋友般无微不至地关心我的读书,藏书,用书情况,提供了大量帮助。有的是相互提示引导书籍收藏方法,培养收藏兴趣和目标。如我的线装古籍收藏,就是在前齐鲁书社副总编周晶老师的鼓动怂恿下下水并形成气候的。有的则是同为藏友,相互交流切磋,互为分享享受对象。如复旦大学周振鹤先生、南开大学敖坤教授、南京大学苗怀明教授、金程宇教授等。2024年8月,有幸参加由《藏书报》和中国国家版本馆主办的第一期“文瀚雅集”活动,结识交往了更多书友,真是乐莫大焉。没有书友之缘,好比孤岛之上只有自己存在。有了书友之缘,则能左右逢源,自在适意,乐在其中。

如果让我说此生最大的幸福是什么,我可以不假思索地说:是与书结下了如此深厚的情缘!

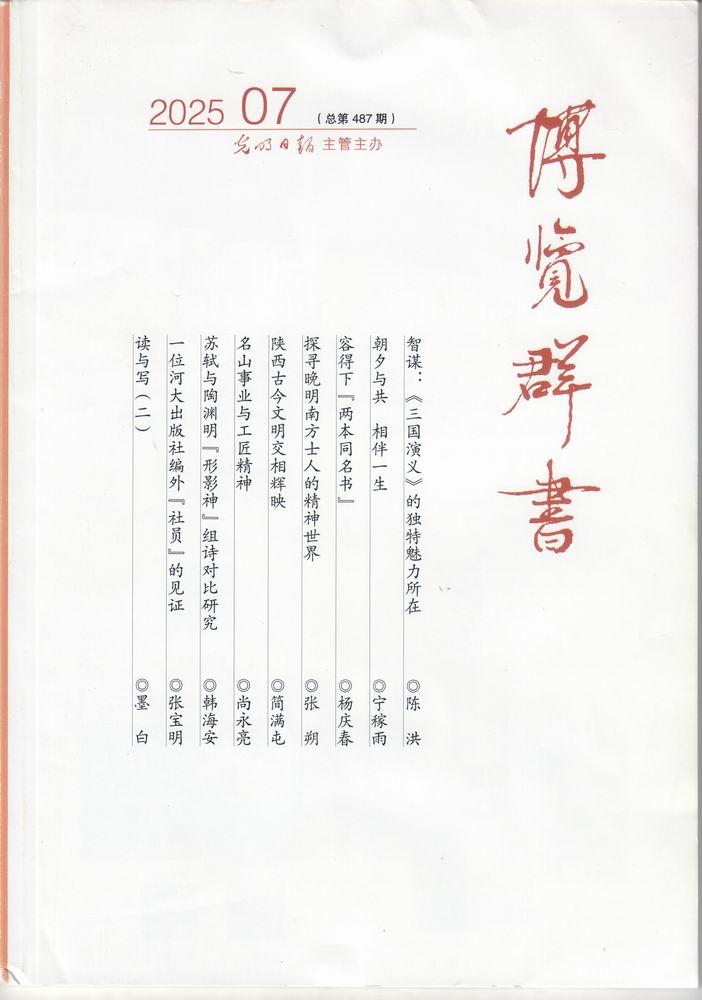

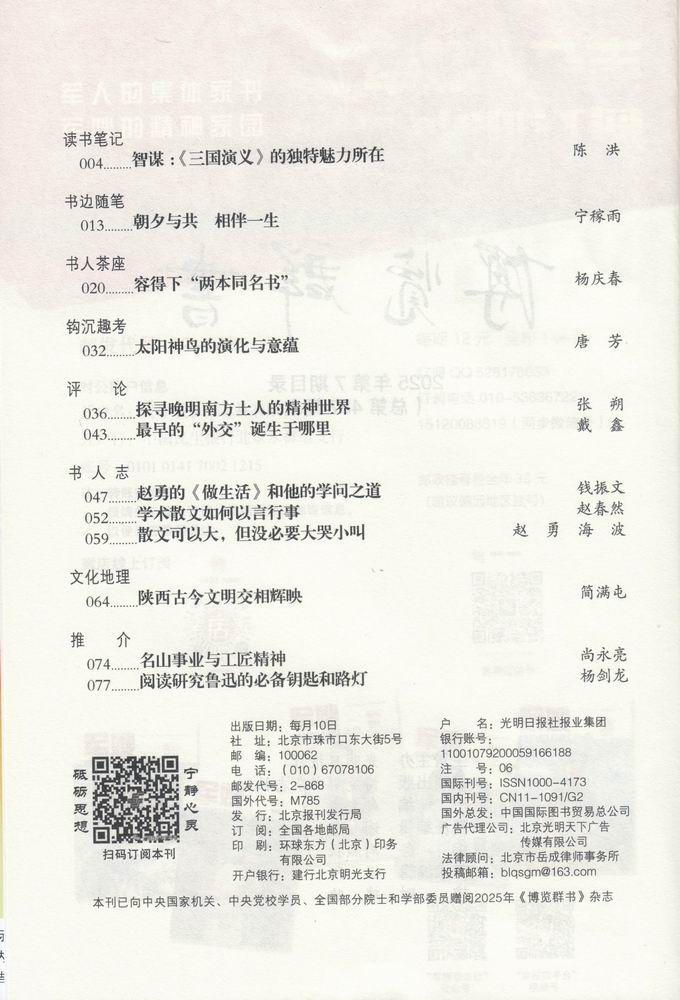

(原载《博览群书》2025年第七期。本文为书稿系列文章连载,初拟名称为“书缘八题”,《博览群书》发表时改为“书边随笔”,这里恢复使用原拟名称,并向《博览群书》致以衷心感谢!特此说明)

最新评论

最新评论|

宁稼雨的雅雨书屋 网址:http://www.yayusw.com/ 备案序号:津ICP备10001115号 本站由中网提供网站空间与技术支持,马上申请与我一样的网站 站主其他网络园地:雅雨博客|爱思想网个人专栏| 中国学术论坛宁稼雨主页|南开文学院个人主页|中国古代小说网个人专栏|明清小说研究宁稼雨专栏|三国演义网站宁稼雨专题

|