《世说新语》中魏晋名士的文学艺术活动

宁稼雨

[摘 要]本文从建安文人邺宫西园之会,西晋名士金谷之会,东晋名士兰亭之会等名士雅集活动,魏晋文人的两种审美意识,以及他们在诗歌、散文、绘画、书法、音乐等诸多文学艺术领域的具体活动形态,挖掘《世说新语》中魏晋名士文学艺术活动所展示的魏晋审美意识和文化蕴含。

[关键词]《世说新语》;魏晋名士;文学艺术

[基金项目]国家社会科学基金重大项目“全汉魏晋南北朝小说辑校笺证”(17ZDA251)。

一群衣食无忧的贵族,一群精神追求胜过一切的文化人,所能激发的多半是艺术的热情,所能创造的,也多半是灿烂的文化业绩。在文人的群体独立完成以后,他们便醉心徜徉于形而上的世界中,以其神超形越的智慧,于阿堵种种中得传神之笔,绘出一幅幅洛神之图,写出一篇篇兰亭之序。中国文化因此而灿烂,中国艺术因此而骄傲。

魏晋文学艺术极富特色。它不仅是对先秦两汉文学艺术的继承和总结,其由“人的自觉”带来的“文的自觉”,更是为这个时期的文艺从题材内容到表观形式都开辟了极为广阔的领域,从而孕育了盛唐的文学艺术高潮。由于史料的缺乏,我们还不可能详尽而充分地了解魏晋文人生活行为与文学艺术的关系。但通过现存《世说新语》中的部分材料,仍可以在部分文人的生活行为中,窥见这个时代文学艺术转换的契机和状态,以具象的内容,去感受和把握宏阔的历史文化氛围。

一、影响深远的名士聚会

集会活动是魏晋文人文学艺术活动的重要内容。法国著名的社会学派文艺学家丹纳在《艺术哲学》中说过:“艺术家本身,连同他所产生的全部作品,也不是孤立的。有一个包括艺术家在内的总体,比艺术家更广大,就是他所隶属的同时同地的艺术宗派或艺术家家族。例如莎士比亚,初看似乎是从天上掉下来的奇迹,从别个星球上来的陨石,但在他的周围,我们发现十来个优秀的剧作家,如韦白斯忒,福特,玛星球,马洛,本·琼生,弗来契,菩蒙,都用同样的风格,同样的思想感情写作。他们的戏剧的特征和莎士比亚的特征一样;你们可以看到同样暴烈与可怕的人物,同样的凶杀和离奇的结局,同样突如其来的放纵和情欲,同样混乱,奇特,过火而又辉煌的文体,同样对田野与风景抱着诗意浓郁的感情,同样写一般敏感而爱情深厚的妇女。”(1)

俏若这种说法能够成立,那末就应看到一个显而易见的事实:艺术宗派或艺术家家族的凝聚,离不开这些文学艺术家团体内部的集会和交流。没有这种聚集;就没有这些团体作为集体的存在。中外文学艺术史上这种以文艺家的聚集促进某些文艺潮流兴旺的例子不胜枚举,如法国的沙龙文学、德国的狂飙运动、俄国的强力集团,中国的江西诗派、鹅湖书院、东林书院等,莫不如此。而中国文学史上自觉的文学团体的集会,是从汉末魏初开始的。

(一)邺宫西园之会

历来的文学史对文学团体的集会活动总是很少关注,所以文学团体的集会活动起于何时何地,一直是个模糊不清的问题。如果我们了解了汉魏时期的文人言行,就有理由确信,中国历史上最早的文人集会,是建安文入在邺城邺宫的西园之会。

首先,曹丕的《与吴质书》云:“昔年疾疫,亲故多罹其灾,徐、陈、应、刘,一时俱逝,痛何可言邪!昔日游处,行如同舆,止则接席,何尝须臾相失!每至觞酌流行,丝竹并奏,酒酣耳热,仰而赋诗。当此之时,忽然不自知乐也。谓百年已分,长共相保,何图数年之间,零落略尽,言之伤心。顷撰其遗文,都为一集。观其姓名,已为鬼录,追思昔游,犹在心目,而此诸子化为粪壤,可复道哉!”(2)除了“昔日游处”的具体场所不明之外,作者曹丕与建安七子中的徐干、陈琳、应旸、刘桢等一同饮酒赋诗,亲密无间,则是无可置疑的。而结合七子的作品,便可以断定,他们“游处”之所便是郊宫西园。在《六臣注文选》卷二O《公宴》诗中,收有曹植、王粲、刘桢、应旸等人的《公宴诗》。其中吕延济注曹植《公宴诗》说:“此宴在邺宫与兄丕宴饮。”诗云:“公子敬爱客,终宴不知疲,清夜游西园,飞盖相追随。”(3)已经把地点说得十分明确。又张铣注王粲《公宴诗》说:“此侍曹操宴。”(4)刘良注刘桢《公宴诗》:“此宴与王粲同于邺宫作也。”(5)均是明证。

从“仍尝须臾相失”一句中,可以看出西园诸友之间的深挚情谊,而且也能想见西园集会的次数极为频繁。“觞酌流行,丝竹并奏,酒酿耳热,仰而赋诗”,则勾勒出一幅西园之游以诗会友的画面。而这些《公宴诗》的内容,又表现了崇尚自然,企羡山水审美取向的萌动,如刘桢《公宴诗》:“月出照园中,珍木郁苍苍。清川过石渠,流波为鱼防。芙蓉散其华,菡萏溢金塘。”把人们带入花前月下的美好景界中,令人心旷神怡。

邺宫西园之会不仅促进了建安文学的发展,而且也是后代文人集会活动的滥觞。

(二)西晋金谷之会

西晋金谷之会是继建安西园之会后的第二次大型文人集会。石崇《金谷诗叙》云:“余以元康六年,从太仆卿出为使,持节监青、徐诸军事、征虏将军。有别庐在河南县界金谷涧中,或高或下,有清泉茂林,众果竹柏、药草之属,莫不毕备。又有水渠、鱼池、土窟,其为娱目欢心之物备矣。时征西大将军祭酒王诩当还长安,余与众贤共送往涧中,昼夜游宴,屡迁其坐。或登高临下,或列坐水滨。时琴瑟丝筑,合载车中,道路并作。及住,令与鼓吹递奏。遂各赋诗,以叙中怀。或不能者,罚酒三斗。感性命之不永,惧凋落之无期。故具列时人官号、姓名、年纪,又写诗箸后。后之好事者,其览之哉!凡三十人,吴王师、议郎、关中侯、始平武功苏绍字世嗣,年五十,为首。”谢安也认为:“金谷中苏绍最胜。”(6)又据《晋书·刘琨传》,刘琨“年二十六,为司隶从事。时征虏将军石崇河南金谷涧有别庐,冠绝时辈,引致宾客,日以赋诗。琨预其间,文咏颇为当时所许”。(7)除了刘琨之外,石祟所说的三十人,多数当包括西晋二十四友。据《晋书·贾谧传》:“渤海石祟、欧阳建、榮阳潘岳,吴国陆机、陆云,兰陵缪征,京兆杜斌、挚虞,琅邪诸葛铨,弘农王粹,襄城杜育,南阳邹捷,齐国左思,清源崔基,沛国刘环,汝南和郁、周恢,安平牵秀,颖川陈眕,太原郭彰,高阳许猛,彭城刘讷,中山刘舆、刘琨皆傅会于谧,号曰‘二十四友’。”(8)《文选》卷二O收有二十四友中潘岳《金谷集作诗》一首,为石崇出为城阳太守时,潘岳送别之作。

从石祟的诗序中可以看出,能够把这批诗人笼在一起的凝聚力量,是他们共同的心境与审美的取向,这也就是他们共同感兴趣的“金谷涧中,或高或下,有清泉茂林,众果竹柏、药草之属,莫不毕备。又有水渠、鱼池、土窟”,因为这些大自然的美好景物均为“娱目欢心之物”。这是一群善于在自然中进行美的发现与美的净化的人。更重要的是,他们还都是能以诗的手段表达这种发现与净化的人——“遂各赋诗以叙中怀。或不能者,罚酒三斗”。这正是魏晋人崇尚自然的风尚,也是这个文学团体共同的向心力量。

(三)东晋兰亭之会

东晋时期,偏安江左的世族文人有了自己的庄园和充裕的精力,以会稽兰亭为中心的文人聚会,是继西晋西园之会后的又一次文人盛会。著名的王羲之《兰亭集序》云:

历来的文学史对文学团体的集会活动总是很少关注,所以文学团体的集会活动起于何时何地,一直是个模糊不清的问题。如果我们了解了汉魏时期的文人言行,就有理由确信,中国历史上最早的文人集会,是建安文入在邺城邺宫的西园之会。

首先,曹丕的《与吴质书》云:“昔年疾疫,亲故多罹其灾,徐、陈、应、刘,一时俱逝,痛何可言邪!昔日游处,行如同舆,止则接席,何尝须臾相失!每至觞酌流行,丝竹并奏,酒酣耳热,仰而赋诗。当此之时,忽然不自知乐也。谓百年已分,长共相保,何图数年之间,零落略尽,言之伤心。顷撰其遗文,都为一集。观其姓名,已为鬼录,追思昔游,犹在心目,而此诸子化为粪壤,可复道哉!”(2)除了“昔日游处”的具体场所不明之外,作者曹丕与建安七子中的徐干、陈琳、应旸、刘桢等一同饮酒赋诗,亲密无间,则是无可置疑的。而结合七子的作品,便可以断定,他们“游处”之所便是郊宫西园。在《六臣注文选》卷二O《公宴》诗中,收有曹植、王粲、刘桢、应旸等人的《公宴诗》。其中吕延济注曹植《公宴诗》说:“此宴在邺宫与兄丕宴饮。”诗云:“公子敬爱客,终宴不知疲,清夜游西园,飞盖相追随。”(3)已经把地点说得十分明确。又张铣注王粲《公宴诗》说:“此侍曹操宴。”(4)刘良注刘桢《公宴诗》:“此宴与王粲同于邺宫作也。”(5)均是明证。

从“仍尝须臾相失”一句中,可以看出西园诸友之间的深挚情谊,而且也能想见西园集会的次数极为频繁。“觞酌流行,丝竹并奏,酒酿耳热,仰而赋诗”,则勾勒出一幅西园之游以诗会友的画面。而这些《公宴诗》的内容,又表现了崇尚自然,企羡山水审美取向的萌动,如刘桢《公宴诗》:“月出照园中,珍木郁苍苍。清川过石渠,流波为鱼防。芙蓉散其华,菡萏溢金塘。”把人们带入花前月下的美好景界中,令人心旷神怡。

邺宫西园之会不仅促进了建安文学的发展,而且也是后代文人集会活动的滥觞。

(二)西晋金谷之会

西晋金谷之会是继建安西园之会后的第二次大型文人集会。石崇《金谷诗叙》云:“余以元康六年,从太仆卿出为使,持节监青、徐诸军事、征虏将军。有别庐在河南县界金谷涧中,或高或下,有清泉茂林,众果竹柏、药草之属,莫不毕备。又有水渠、鱼池、土窟,其为娱目欢心之物备矣。时征西大将军祭酒王诩当还长安,余与众贤共送往涧中,昼夜游宴,屡迁其坐。或登高临下,或列坐水滨。时琴瑟丝筑,合载车中,道路并作。及住,令与鼓吹递奏。遂各赋诗,以叙中怀。或不能者,罚酒三斗。感性命之不永,惧凋落之无期。故具列时人官号、姓名、年纪,又写诗箸后。后之好事者,其览之哉!凡三十人,吴王师、议郎、关中侯、始平武功苏绍字世嗣,年五十,为首。”谢安也认为:“金谷中苏绍最胜。”(6)又据《晋书·刘琨传》,刘琨“年二十六,为司隶从事。时征虏将军石崇河南金谷涧有别庐,冠绝时辈,引致宾客,日以赋诗。琨预其间,文咏颇为当时所许”。(7)除了刘琨之外,石祟所说的三十人,多数当包括西晋二十四友。据《晋书·贾谧传》:“渤海石祟、欧阳建、榮阳潘岳,吴国陆机、陆云,兰陵缪征,京兆杜斌、挚虞,琅邪诸葛铨,弘农王粹,襄城杜育,南阳邹捷,齐国左思,清源崔基,沛国刘环,汝南和郁、周恢,安平牵秀,颖川陈眕,太原郭彰,高阳许猛,彭城刘讷,中山刘舆、刘琨皆傅会于谧,号曰‘二十四友’。”(8)《文选》卷二O收有二十四友中潘岳《金谷集作诗》一首,为石崇出为城阳太守时,潘岳送别之作。

从石祟的诗序中可以看出,能够把这批诗人笼在一起的凝聚力量,是他们共同的心境与审美的取向,这也就是他们共同感兴趣的“金谷涧中,或高或下,有清泉茂林,众果竹柏、药草之属,莫不毕备。又有水渠、鱼池、土窟”,因为这些大自然的美好景物均为“娱目欢心之物”。这是一群善于在自然中进行美的发现与美的净化的人。更重要的是,他们还都是能以诗的手段表达这种发现与净化的人——“遂各赋诗以叙中怀。或不能者,罚酒三斗”。这正是魏晋人崇尚自然的风尚,也是这个文学团体共同的向心力量。

(三)东晋兰亭之会

东晋时期,偏安江左的世族文人有了自己的庄园和充裕的精力,以会稽兰亭为中心的文人聚会,是继西晋西园之会后的又一次文人盛会。著名的王羲之《兰亭集序》云:

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有祟山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。是日也,天朗气清,惠风和畅,仰观字宙之大,腑察品类之盛。所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。夫人之相与俯仰一世,或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己快然自足,不知老之将至,及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,以为陈迹,犹不能不以之兴怀。况修短随化终期于尽。古人云:“死生亦大矣,岂不痛哉!”每揽昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀,固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦由今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也;后之揽者,亦将有感于斯文。(9)

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有祟山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。是日也,天朗气清,惠风和畅,仰观字宙之大,腑察品类之盛。所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。夫人之相与俯仰一世,或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己快然自足,不知老之将至,及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,以为陈迹,犹不能不以之兴怀。况修短随化终期于尽。古人云:“死生亦大矣,岂不痛哉!”每揽昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀,固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦由今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也;后之揽者,亦将有感于斯文。(9)

据《兰亭序》的另一版本,《世说新语·企羡》刘孝标注所引王羲之《临河叙》,“右将军司马太原孙丞公等二十六人,赋诗如左,前馀姚令会稽谢胜等十五人,不能赋诗,罚酒各三斗。”(10)

这次聚会可以说是金谷之会的重演:诗人们对气象万千的大自然的美好领悟,使他们产生了强烈的创作冲动,他们热烈地以吟咏与大自然进行积极的交流,与同仁相互顾诉心灵的感受。这又是崇尚自然的美学思想的具体体现。金谷与兰亭不仅意境仿佛相同,连觞咏的形式,以至连不能赋诗者被罚酒的做法,也与金谷之会如出一辙。可以看出,王羲之的《兰亭集序》,显然是在模仿石崇的《金谷诗序》。所以当人们将二者相提并论时,王羲之感到自己可与石崇匹敌,“甚有喜色”。正如余嘉锡先生所说:“此以《金谷诗序》与石祟分言之者,盖时人不独谓两序文词足以相敌,且以逸少为兰亭宴集主人,犹石祟之在金谷也。”(11)

当然,兰亭之会又并非完全照搬金谷之会,而是具有自身的特点。它的特点,就在于将文人的集会与民间世俗的礼仪相结合,即文中所说他们的集会,是“修禊事”的具体形式。所谓修禊事,就是在水边举行除去不祥的祭祀活动。《周礼·春官》:“女巫掌岁时祓除衅浴。”郑玄注:“岁时祓除,如今三月上巳水上之类。衅浴:谓以香熏草药之汤沐浴。”(12)《宋书·志礼二》引《韩诗》曰:“郑国之俗,三月上巳,之溱、洧两水之上,招魂续魄。秉兰草,拂不祥。”(13)可知自周代起就有这种礼仪。自郑国起定于三月上巳进行。又《晋书·礼志下》:“汉仪,季春上巳,官及百姓皆禊于东流水上,洗濯祓除宿垢。而自魏以后,但用三日,不以上巳也。晋中朝公卿以下至于庶人,皆禊洛水之侧。”(14)王羲之所记,就是一次具体的修禊活动。不过兰亭修禊已与前代大不相同,它已经不仅包括“秉兰草,拂不祥”,“洗濯祓除宿垢”的内容,而且还加进了“流觞曲水”的花样,这种花样带有浓郁的文人气味。所谓“流觞曲水”,就是在禊祠时引水分流,因流设席,激水推杯,至席前取而饮之,称为“禊饮”。因为曲折分流,故称“曲水”。禊饮时伴以乐舞,酒阑赋诗,称为“曲水诗”。王羲之所记“又有清流急湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次”,“一觞一咏”,正是最准确而形象的记录。《文选》卷二O载有颜延年的《应诏宴曲水诗》、卷四六又载颜延年的《三月三日曲水诗序》和王融的《三月三日曲水诗序》,都是这种集会的产物。

兰亭之会以“流觞曲水”的办法,将文人以诗会友与三月三日禊饮之礼融为一体,这既是对修禊礼仪的丰富,也是对文人集会活动的发展。大自然的钟灵毓秀为禊饮提供了取之不尽的素材题材,而三月三日的法定日子又在时间上为文人聚会作了定期保证。当人重新与自然相互吸纳,共为一体时,便会激发出一种激荡宇宙的情怀,作为这种情怀的渲泄点的文学艺术,便会拥有永久的魅力——《兰亭集序》至今仍余香四溢,原因或即在此。

二、“芙蓉出水”与“错彩镂金”

任何文学艺术的变革首先是一定文化背景支配下的思想和观念的变革,魏晋时期也不例外。钟嵘《诗品》在谈到谢灵运和颜延之的诗歌创作时,曾引用汤惠休的话说:“谢诗如芙蓉出水,颜诗如错采镂金。”(15)宗白华先生认为“芙蓉出水”和“错采镂金”代表了中国美学史上两种不同的美感或美的理想。并认为魏晋时期是二者转折的关键。(16)

当然,从历史的角度来看,这两种审美意识并无高下之分。因为二者并非水火不容,而是各有所长。清人刘熙载《艺概》谓:“沈约《宋书》谓灵运兴会标举,延年体裁明密,所以示学两家者,当相济有功,不必如惠休上人好分优劣。”(17)就连二者的结合,也是一种完美的艺术风格,旧题《梁武帝评书》云:“李镇东书如芙蓉之出水,文彩之镂金。”所以,我们的任务不应是硬对二者强加轩轾,而应从历史的文化背景中去揭示它们在不同的历史时期为人们推崇不一的内在原因。

“错采镂金”的美是一种人工雕琢的美,它体现了人的审美理想的对象化,具有较强的主观色彩;“芙蓉出水”的美是一种自然清新、质朴无华的美,它是人们对审美对象自身的内在美感获得认识的结果,反映了人们审美领域的扩大。“芙蓉出水”之美之所以在魏晋时期得到推祟,除了玄学贵无思想跃起的决定作用外,具体来说,就是当时人们对自然与自己内心深情同时发现的必然产物。

魏晋时期文学艺术思想和审美观念的转变,在各种文学艺术形式中均有反映,而文人的生活行为,又是这种反映的最好注释与说明。

“芙蓉出水”的审美思想在魏晋散文中有两种体现。一是散文形式的清新质朴。魏代正始以前,散文多被玄学家用来阐发玄理道义,故此类散文不尚藻彩,唯求达意;二是散文内容的真挚感人。正始及以后的部分文人借散文以抒发性情,词彩隽永。近人刘师培《中古文学史》将此时散文分为两派,“一为王弼、何晏之文,清峻简约,文质兼备,虽阐发道家之绪,实与名、法家言为近者也。……一为嵇康、阮籍之文,文章壮丽,总彩骋辞,虽阐发道家之绪,实与纵横家言为近者也。”(18)王、何为玄学开山门人,其论说文二人集中已经备载,兹不赘述。阮籍本以诗见长,其散文除《大人先生传》外,其它则鲜为人知。而阮籍恰恰是玄学家中由“以无为本”过渡到“以自然为本”的关键人物。

阮籍清醒地认识到,以无为本的理论为统治者提供了建立绝对统治,以上天意志代表自居的理论依据。当司马氏政权篡位,道统(知识分子的良知)与势统(统治者的绝对意志)再度分裂时,对于知识分子来说,已经不需要继续为统治者的合理统治去寻找理论根据,而是需要解决如何在这样的环境中安顿自我的问题,这就是他“越名教而任自然”思想问世的前提。他的《大人先生传》《清思赋》等就完全抒发了内心这样的思想。但是为了生存,他又不得不注意与统治者维持关系,有时甚至还不得已说些违心的话,所以连司马昭也不得不承认他的“至慎”。他的散文,有时也能表现出这种“至慎”,如他的《为郑冲劝晋王笺》。当时曹魏朝廷受挟于司马氏,被迫封晋文王司马昭为公,备礼九锡,但司马昭却又装模作样地推辞不受——这实际上是在暗示满朝文武要恳请他受封。在这样的背景下,司空郑冲派人快马请阮籍写一篇劝进书。阮籍当时正在袁准家作客,听了这种请求,十分为难。写了,并非本意,不写,又恐得罪司马昭。煎熬中他只好喝得烂醉,乘着醉意,一挥而就(见《世说新语·文学》)。这种二难的心理并不能简单地认为是一种政治上的投机,而是重视生命和抒发个性思想的曲折表现。这种痛苦的背后,隐藏着文章能够直抒胸臆的真实愿望。

刘伶的《酒德颂》,大抵与阮籍的直抒胸臆的文章风格相同,《世说新语·文学》说他是“为意气所寄”。这正与际籍所追求的文学思想一致。所以刘师培以为刘伶此文为魏晋文章中文体与阮籍相近者。他本人以酒为命的放达行为,更是这种文风的生动体现。

西晋时期,骈文作为文体己经日臻成熟,受其影响,散文骈偶化的倾向亦愈演愈烈。陆机论文主张妍丽,重声色名句,与诗都要做到“缘情绮靡”,正是此时文风的表述。这种文风的代表人物是潘岳和陆机。《世说新语·文学》:“孙兴公云:‘潘文烂若披锦,无处不善;陆文若排沙简金,往往见宝’。”(19)既然“烂若披锦”,自然并非“芙蓉出水”之美,那何以又“无处不善”呢?原来潘岳的文章虽然华美,但却不乏真情。他以“善为哀诔之文”著称,如《杨荆州诔》《夏侯常侍诔》《哀永逝文》等,辞婉情切,哀痛感人。所以《续文章志》称“岳为文选言简章,清绮绝伦。”《世说新语·文学》又载孙绰谓:“潘文浅而静,陆文深而芜。”(20)说明人们虽然主张“芙蓉出水”之美,但所反对的只是因雕镂过分而有伤真美,并非一概排斥文饰。潘岳的文章虽然绮丽,但由于均出真清,意深情切,所以读起来并无铺排雕饰之感。相比之下,陆机的文章则过于追求句式的整饬、声律的谐美、典故的繁密。他的“绮靡”文风实际上在一定程度上影响了文章的“缘情”。刘勰《文心雕龙·才略》称他“才欲窥深,辞条索广;故思能入巧,而不制繁”。(21)在孙绰的话中,也可以看出人仍是认为潘文美于陆文的。

正始时期的玄学家如何晏、王弼等,都是能言善写的大家。清谈风气到了西晋,一部分人只研习谈玄之语言表达,而忽视文字表述能力;又有一些人虽口齿拙讷,文笔却极为漂亮。如郭璞“奇博多通,文藻灿丽,才学赏豫,足参上流。其诗赋诔颂,并传于世,而讷于言。”(22)这也就形成了西晋时期言语、文章的区别与对峙。这在他们的生活行为中不乏其例。如《世说新语·文学》载:“乐令善于清言,而不长于手笔。将让河南尹,请潘岳为表。潘云:‘可作耳,要当得君意。’乐为述己所以为让,标位二百许语。潘直取错综,便成名笔。时人感云:‘若乐不假潘之文,潘不取乐之旨,则无以成斯矣。”(23)这是两合其美的例子,还有善言与善笔者相互不服、互相攻难的情况。西晋末年,太叔广能言善辩,挚虞擅长手笔,二人名声相同,而互不相论。当大家围坐清谈时,太叔广所言,挚虞皆不能对;而挚虞退回落笔难广,广义不能答。“于是更相嗤笑,纷然于世”。(24)又如殷浩谈锋甚厉,他的叔父殷融则长文短辩,便对殷浩说:“你别光以善辩向我炫耀,也该看看我文笔的长处。”(见《世说新语·文学》)在这样有合有难的故察中,当时人们言语、文章泾渭之明,已是显而易见了。这是西晋文学史上值得注意的现象,但目前人们对此的研究似尚不够。

三、玄言诗何以令人“神超形越”?

历史有时会给人的价值观念带来偏见。令人评价极高的建安和正始文入诗歌,在当时人们的生活记裁中,却很少提及。相反今天人们几乎不屑一顾的魏晋玄言诗,却给他们的生活留下了很多印痕。这个现象本身,似乎应该提醒人们对自己的价值标准质疑并修改。因为当时人们推崇玄言诗的原因,主要是由于玄言诗体现了崇尚自然和真情的时代审美风尚。

《续晋阳秋》云:“正始中,王弼、何晏好庄、老玄胜之谈,而世遂贵焉。至过江,佛理尤盛。故郭璞五盲,始会合道家之言而韵之。询及太原孙绰,转相祖尚,又加以三世之辞,而诗、骚之体尽矣。询、绰并为一时文宗,自此作者悉体之。至义熙中,谢混始改。”(25)一般认为,这段话是关于玄言诗产生与发展,及其代表人物的权威性说明。

郭璞虽以游仙诗著称,但其游仙诗重在慷慨咏怀,表现老庄思想,乘远玄宗,所以被认为是玄言诗的肇始者。《世说新语·文学》:“郭景纯诗云:‘林无静树,川无停流。’阮孚云:‘泓峥萧瑟,实不可言。每读此文,辄觉神超形越。”(26)郭璞这两句诗在大自然的永恒运动中,体悟出对字宙人生的无限感怀。这是人们由对山水自然的感受而上升到玄远幽深的哲学意识的重大收获,也是玄言诗的味道所在。这既是人生追求的目标,又是日常精神修养的途径和手段。借此玄宗的体昧,可以荡涤胸中尘俗杂念,求得心灵的净化,并把对自然的感受,上升到审美把握的层次。嵇康借养生追求无限,达到形神相亲的境界,亦为此意。所以这两句诗能使阮孚“神超形越”。徐复观《中国艺术精神》说:“以玄对山水,即是以超越于世俗之上的虚静之心对山水;此时的山水,乃能以其纯静之姿,进入于虚静之心的里面,而与人的生命融为一体,因而人与自然,由相化而相忘;这便在第一自然中呈现出第二自然,而成为美的对象。”(27)可见当时人们推崇玄言诗的主要原因,是玄言诗能够表达出人们用玄学的目光,从山水自然中感悟的一种宇宙意识,从而体现出时代精神和氛围。所以简文帝盛赞许询的玄言诗“可谓妙绝时人”。明白了玄言诗的这一时代特征和人们青睬的原因,我们对玄言诗就不应过多责难,至少应给予一定的理解

从上面的故事中可以看出,玄言诗的时代特征,要求其作家具有对自然和宇宙的感受和表述能力,又要把自己的生命情怀融入其中,这也就是要具备才、情两方面的条件。孙绰、许询正是这样的代表作家。《世说新语·品藻》:“孙兴公、许玄度皆一时名流。或重许高情则鄙孙秽行,或爱孙才藻而无取于许。”(28)可以看出,这两位名士各有特点,许询以情见长,孙绰则才藻过人。这一点连他们本人也意识到了。支遁问孙绰比许询如何,孙绰的回答是:“高情远致,弟子早已服膺;一吟一咏,许将北面。”(29)二人一才一情,左右诗坛。而“才”与“情”,不仅是当时人物品藻的重要标准之一,也是玄言诗作家(也当包括各种文学艺术家)的先决条件。二人能将如此才情,倾注于玄言诗中,所以能为众人推崇备至。当然,善“才”善“情”,只是相对而言,并非善此则必短彼。筒文带既称许询五言诗“妙绝时人”,是有其切身感受的。一次,许询去拜访晋简文帝,当天晚上风恬月朗,二人便共在月下畅谈。不想许询并非不能襟情之咏,只见他辞寄清婉,大逾平日。司马昱虽平常很了解许询,但见了这番吟咏,也不禁大加赞叹,“不觉造膝共叉手语,达于将且”,并说:“玄度才情,故末易多有许。”(30)

四、“情生于文”与“文生于情”

既然“缘情绮靡”是当时的时代文风,那么追求情注于诗就并非玄言诗一家的专利。孙楚的爱妻胡母氏病故后,孙楚悲恸已极,不仅专心为其守丧,而且还作了悼亡诗,诗云:“时迈不停,日月电流。神爽登遐,忽已一周。礼制有叙,告除灵丘。临祠感痛,中心若抽。”他把这首诗送给王济看,王济深受感动,说:“未知文生于情,情生于文。览之凄然,增伉俪之重。”(31)指出了文与情的紧密关系。明代李贽在评点这个故事时,更是直接指出:“孙子荆文生于情,武子情生于文。”(32)说明了这种情况。对此,刘勰《文心雕龙·情采篇》说:“故情者,文之经,辞者,理之纬。经正而后纬成,理定而后辞畅,此立文之本源也。昔诗人什篇,为情而造文;辞人赋颂,为文而造情。何以明其然?盖风雅之兴,志思蓄愤,而吟咏情性,以讽其上,此为情而造文也。诸子之徒,心非郁陶,苟驰夸饰,鬻声钓世,此为文而造情也。故为情者要约而写真,为文者淫丽而烦滥。而后之作者,采滥忽真,远弃风雅,近师辞赋。故体情之制日疏,逐文之篇愈盛。故有志深轩冕,而泛咏皋壤;心缠几务,而虚迷人外。真宰弗存,翩其反矣。”(33)余嘉锡先生认为,刘勰的这番话,系从上面故事王济感叹孙楚悼妻诗中所悟出。

据《兰亭序》的另一版本,《世说新语·企羡》刘孝标注所引王羲之《临河叙》,“右将军司马太原孙丞公等二十六人,赋诗如左,前馀姚令会稽谢胜等十五人,不能赋诗,罚酒各三斗。”(10)

这次聚会可以说是金谷之会的重演:诗人们对气象万千的大自然的美好领悟,使他们产生了强烈的创作冲动,他们热烈地以吟咏与大自然进行积极的交流,与同仁相互顾诉心灵的感受。这又是崇尚自然的美学思想的具体体现。金谷与兰亭不仅意境仿佛相同,连觞咏的形式,以至连不能赋诗者被罚酒的做法,也与金谷之会如出一辙。可以看出,王羲之的《兰亭集序》,显然是在模仿石崇的《金谷诗序》。所以当人们将二者相提并论时,王羲之感到自己可与石崇匹敌,“甚有喜色”。正如余嘉锡先生所说:“此以《金谷诗序》与石祟分言之者,盖时人不独谓两序文词足以相敌,且以逸少为兰亭宴集主人,犹石祟之在金谷也。”(11)

当然,兰亭之会又并非完全照搬金谷之会,而是具有自身的特点。它的特点,就在于将文人的集会与民间世俗的礼仪相结合,即文中所说他们的集会,是“修禊事”的具体形式。所谓修禊事,就是在水边举行除去不祥的祭祀活动。《周礼·春官》:“女巫掌岁时祓除衅浴。”郑玄注:“岁时祓除,如今三月上巳水上之类。衅浴:谓以香熏草药之汤沐浴。”(12)《宋书·志礼二》引《韩诗》曰:“郑国之俗,三月上巳,之溱、洧两水之上,招魂续魄。秉兰草,拂不祥。”(13)可知自周代起就有这种礼仪。自郑国起定于三月上巳进行。又《晋书·礼志下》:“汉仪,季春上巳,官及百姓皆禊于东流水上,洗濯祓除宿垢。而自魏以后,但用三日,不以上巳也。晋中朝公卿以下至于庶人,皆禊洛水之侧。”(14)王羲之所记,就是一次具体的修禊活动。不过兰亭修禊已与前代大不相同,它已经不仅包括“秉兰草,拂不祥”,“洗濯祓除宿垢”的内容,而且还加进了“流觞曲水”的花样,这种花样带有浓郁的文人气味。所谓“流觞曲水”,就是在禊祠时引水分流,因流设席,激水推杯,至席前取而饮之,称为“禊饮”。因为曲折分流,故称“曲水”。禊饮时伴以乐舞,酒阑赋诗,称为“曲水诗”。王羲之所记“又有清流急湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次”,“一觞一咏”,正是最准确而形象的记录。《文选》卷二O载有颜延年的《应诏宴曲水诗》、卷四六又载颜延年的《三月三日曲水诗序》和王融的《三月三日曲水诗序》,都是这种集会的产物。

兰亭之会以“流觞曲水”的办法,将文人以诗会友与三月三日禊饮之礼融为一体,这既是对修禊礼仪的丰富,也是对文人集会活动的发展。大自然的钟灵毓秀为禊饮提供了取之不尽的素材题材,而三月三日的法定日子又在时间上为文人聚会作了定期保证。当人重新与自然相互吸纳,共为一体时,便会激发出一种激荡宇宙的情怀,作为这种情怀的渲泄点的文学艺术,便会拥有永久的魅力——《兰亭集序》至今仍余香四溢,原因或即在此。

二、“芙蓉出水”与“错彩镂金”

任何文学艺术的变革首先是一定文化背景支配下的思想和观念的变革,魏晋时期也不例外。钟嵘《诗品》在谈到谢灵运和颜延之的诗歌创作时,曾引用汤惠休的话说:“谢诗如芙蓉出水,颜诗如错采镂金。”(15)宗白华先生认为“芙蓉出水”和“错采镂金”代表了中国美学史上两种不同的美感或美的理想。并认为魏晋时期是二者转折的关键。(16)

当然,从历史的角度来看,这两种审美意识并无高下之分。因为二者并非水火不容,而是各有所长。清人刘熙载《艺概》谓:“沈约《宋书》谓灵运兴会标举,延年体裁明密,所以示学两家者,当相济有功,不必如惠休上人好分优劣。”(17)就连二者的结合,也是一种完美的艺术风格,旧题《梁武帝评书》云:“李镇东书如芙蓉之出水,文彩之镂金。”所以,我们的任务不应是硬对二者强加轩轾,而应从历史的文化背景中去揭示它们在不同的历史时期为人们推崇不一的内在原因。

“错采镂金”的美是一种人工雕琢的美,它体现了人的审美理想的对象化,具有较强的主观色彩;“芙蓉出水”的美是一种自然清新、质朴无华的美,它是人们对审美对象自身的内在美感获得认识的结果,反映了人们审美领域的扩大。“芙蓉出水”之美之所以在魏晋时期得到推祟,除了玄学贵无思想跃起的决定作用外,具体来说,就是当时人们对自然与自己内心深情同时发现的必然产物。

魏晋时期文学艺术思想和审美观念的转变,在各种文学艺术形式中均有反映,而文人的生活行为,又是这种反映的最好注释与说明。

“芙蓉出水”的审美思想在魏晋散文中有两种体现。一是散文形式的清新质朴。魏代正始以前,散文多被玄学家用来阐发玄理道义,故此类散文不尚藻彩,唯求达意;二是散文内容的真挚感人。正始及以后的部分文人借散文以抒发性情,词彩隽永。近人刘师培《中古文学史》将此时散文分为两派,“一为王弼、何晏之文,清峻简约,文质兼备,虽阐发道家之绪,实与名、法家言为近者也。……一为嵇康、阮籍之文,文章壮丽,总彩骋辞,虽阐发道家之绪,实与纵横家言为近者也。”(18)王、何为玄学开山门人,其论说文二人集中已经备载,兹不赘述。阮籍本以诗见长,其散文除《大人先生传》外,其它则鲜为人知。而阮籍恰恰是玄学家中由“以无为本”过渡到“以自然为本”的关键人物。

阮籍清醒地认识到,以无为本的理论为统治者提供了建立绝对统治,以上天意志代表自居的理论依据。当司马氏政权篡位,道统(知识分子的良知)与势统(统治者的绝对意志)再度分裂时,对于知识分子来说,已经不需要继续为统治者的合理统治去寻找理论根据,而是需要解决如何在这样的环境中安顿自我的问题,这就是他“越名教而任自然”思想问世的前提。他的《大人先生传》《清思赋》等就完全抒发了内心这样的思想。但是为了生存,他又不得不注意与统治者维持关系,有时甚至还不得已说些违心的话,所以连司马昭也不得不承认他的“至慎”。他的散文,有时也能表现出这种“至慎”,如他的《为郑冲劝晋王笺》。当时曹魏朝廷受挟于司马氏,被迫封晋文王司马昭为公,备礼九锡,但司马昭却又装模作样地推辞不受——这实际上是在暗示满朝文武要恳请他受封。在这样的背景下,司空郑冲派人快马请阮籍写一篇劝进书。阮籍当时正在袁准家作客,听了这种请求,十分为难。写了,并非本意,不写,又恐得罪司马昭。煎熬中他只好喝得烂醉,乘着醉意,一挥而就(见《世说新语·文学》)。这种二难的心理并不能简单地认为是一种政治上的投机,而是重视生命和抒发个性思想的曲折表现。这种痛苦的背后,隐藏着文章能够直抒胸臆的真实愿望。

刘伶的《酒德颂》,大抵与阮籍的直抒胸臆的文章风格相同,《世说新语·文学》说他是“为意气所寄”。这正与际籍所追求的文学思想一致。所以刘师培以为刘伶此文为魏晋文章中文体与阮籍相近者。他本人以酒为命的放达行为,更是这种文风的生动体现。

西晋时期,骈文作为文体己经日臻成熟,受其影响,散文骈偶化的倾向亦愈演愈烈。陆机论文主张妍丽,重声色名句,与诗都要做到“缘情绮靡”,正是此时文风的表述。这种文风的代表人物是潘岳和陆机。《世说新语·文学》:“孙兴公云:‘潘文烂若披锦,无处不善;陆文若排沙简金,往往见宝’。”(19)既然“烂若披锦”,自然并非“芙蓉出水”之美,那何以又“无处不善”呢?原来潘岳的文章虽然华美,但却不乏真情。他以“善为哀诔之文”著称,如《杨荆州诔》《夏侯常侍诔》《哀永逝文》等,辞婉情切,哀痛感人。所以《续文章志》称“岳为文选言简章,清绮绝伦。”《世说新语·文学》又载孙绰谓:“潘文浅而静,陆文深而芜。”(20)说明人们虽然主张“芙蓉出水”之美,但所反对的只是因雕镂过分而有伤真美,并非一概排斥文饰。潘岳的文章虽然绮丽,但由于均出真清,意深情切,所以读起来并无铺排雕饰之感。相比之下,陆机的文章则过于追求句式的整饬、声律的谐美、典故的繁密。他的“绮靡”文风实际上在一定程度上影响了文章的“缘情”。刘勰《文心雕龙·才略》称他“才欲窥深,辞条索广;故思能入巧,而不制繁”。(21)在孙绰的话中,也可以看出人仍是认为潘文美于陆文的。

正始时期的玄学家如何晏、王弼等,都是能言善写的大家。清谈风气到了西晋,一部分人只研习谈玄之语言表达,而忽视文字表述能力;又有一些人虽口齿拙讷,文笔却极为漂亮。如郭璞“奇博多通,文藻灿丽,才学赏豫,足参上流。其诗赋诔颂,并传于世,而讷于言。”(22)这也就形成了西晋时期言语、文章的区别与对峙。这在他们的生活行为中不乏其例。如《世说新语·文学》载:“乐令善于清言,而不长于手笔。将让河南尹,请潘岳为表。潘云:‘可作耳,要当得君意。’乐为述己所以为让,标位二百许语。潘直取错综,便成名笔。时人感云:‘若乐不假潘之文,潘不取乐之旨,则无以成斯矣。”(23)这是两合其美的例子,还有善言与善笔者相互不服、互相攻难的情况。西晋末年,太叔广能言善辩,挚虞擅长手笔,二人名声相同,而互不相论。当大家围坐清谈时,太叔广所言,挚虞皆不能对;而挚虞退回落笔难广,广义不能答。“于是更相嗤笑,纷然于世”。(24)又如殷浩谈锋甚厉,他的叔父殷融则长文短辩,便对殷浩说:“你别光以善辩向我炫耀,也该看看我文笔的长处。”(见《世说新语·文学》)在这样有合有难的故察中,当时人们言语、文章泾渭之明,已是显而易见了。这是西晋文学史上值得注意的现象,但目前人们对此的研究似尚不够。

三、玄言诗何以令人“神超形越”?

历史有时会给人的价值观念带来偏见。令人评价极高的建安和正始文入诗歌,在当时人们的生活记裁中,却很少提及。相反今天人们几乎不屑一顾的魏晋玄言诗,却给他们的生活留下了很多印痕。这个现象本身,似乎应该提醒人们对自己的价值标准质疑并修改。因为当时人们推崇玄言诗的原因,主要是由于玄言诗体现了崇尚自然和真情的时代审美风尚。

《续晋阳秋》云:“正始中,王弼、何晏好庄、老玄胜之谈,而世遂贵焉。至过江,佛理尤盛。故郭璞五盲,始会合道家之言而韵之。询及太原孙绰,转相祖尚,又加以三世之辞,而诗、骚之体尽矣。询、绰并为一时文宗,自此作者悉体之。至义熙中,谢混始改。”(25)一般认为,这段话是关于玄言诗产生与发展,及其代表人物的权威性说明。

郭璞虽以游仙诗著称,但其游仙诗重在慷慨咏怀,表现老庄思想,乘远玄宗,所以被认为是玄言诗的肇始者。《世说新语·文学》:“郭景纯诗云:‘林无静树,川无停流。’阮孚云:‘泓峥萧瑟,实不可言。每读此文,辄觉神超形越。”(26)郭璞这两句诗在大自然的永恒运动中,体悟出对字宙人生的无限感怀。这是人们由对山水自然的感受而上升到玄远幽深的哲学意识的重大收获,也是玄言诗的味道所在。这既是人生追求的目标,又是日常精神修养的途径和手段。借此玄宗的体昧,可以荡涤胸中尘俗杂念,求得心灵的净化,并把对自然的感受,上升到审美把握的层次。嵇康借养生追求无限,达到形神相亲的境界,亦为此意。所以这两句诗能使阮孚“神超形越”。徐复观《中国艺术精神》说:“以玄对山水,即是以超越于世俗之上的虚静之心对山水;此时的山水,乃能以其纯静之姿,进入于虚静之心的里面,而与人的生命融为一体,因而人与自然,由相化而相忘;这便在第一自然中呈现出第二自然,而成为美的对象。”(27)可见当时人们推崇玄言诗的主要原因,是玄言诗能够表达出人们用玄学的目光,从山水自然中感悟的一种宇宙意识,从而体现出时代精神和氛围。所以简文帝盛赞许询的玄言诗“可谓妙绝时人”。明白了玄言诗的这一时代特征和人们青睬的原因,我们对玄言诗就不应过多责难,至少应给予一定的理解

从上面的故事中可以看出,玄言诗的时代特征,要求其作家具有对自然和宇宙的感受和表述能力,又要把自己的生命情怀融入其中,这也就是要具备才、情两方面的条件。孙绰、许询正是这样的代表作家。《世说新语·品藻》:“孙兴公、许玄度皆一时名流。或重许高情则鄙孙秽行,或爱孙才藻而无取于许。”(28)可以看出,这两位名士各有特点,许询以情见长,孙绰则才藻过人。这一点连他们本人也意识到了。支遁问孙绰比许询如何,孙绰的回答是:“高情远致,弟子早已服膺;一吟一咏,许将北面。”(29)二人一才一情,左右诗坛。而“才”与“情”,不仅是当时人物品藻的重要标准之一,也是玄言诗作家(也当包括各种文学艺术家)的先决条件。二人能将如此才情,倾注于玄言诗中,所以能为众人推崇备至。当然,善“才”善“情”,只是相对而言,并非善此则必短彼。筒文带既称许询五言诗“妙绝时人”,是有其切身感受的。一次,许询去拜访晋简文帝,当天晚上风恬月朗,二人便共在月下畅谈。不想许询并非不能襟情之咏,只见他辞寄清婉,大逾平日。司马昱虽平常很了解许询,但见了这番吟咏,也不禁大加赞叹,“不觉造膝共叉手语,达于将且”,并说:“玄度才情,故末易多有许。”(30)

四、“情生于文”与“文生于情”

既然“缘情绮靡”是当时的时代文风,那么追求情注于诗就并非玄言诗一家的专利。孙楚的爱妻胡母氏病故后,孙楚悲恸已极,不仅专心为其守丧,而且还作了悼亡诗,诗云:“时迈不停,日月电流。神爽登遐,忽已一周。礼制有叙,告除灵丘。临祠感痛,中心若抽。”他把这首诗送给王济看,王济深受感动,说:“未知文生于情,情生于文。览之凄然,增伉俪之重。”(31)指出了文与情的紧密关系。明代李贽在评点这个故事时,更是直接指出:“孙子荆文生于情,武子情生于文。”(32)说明了这种情况。对此,刘勰《文心雕龙·情采篇》说:“故情者,文之经,辞者,理之纬。经正而后纬成,理定而后辞畅,此立文之本源也。昔诗人什篇,为情而造文;辞人赋颂,为文而造情。何以明其然?盖风雅之兴,志思蓄愤,而吟咏情性,以讽其上,此为情而造文也。诸子之徒,心非郁陶,苟驰夸饰,鬻声钓世,此为文而造情也。故为情者要约而写真,为文者淫丽而烦滥。而后之作者,采滥忽真,远弃风雅,近师辞赋。故体情之制日疏,逐文之篇愈盛。故有志深轩冕,而泛咏皋壤;心缠几务,而虚迷人外。真宰弗存,翩其反矣。”(33)余嘉锡先生认为,刘勰的这番话,系从上面故事王济感叹孙楚悼妻诗中所悟出。

以上是因情而生文者,又有因景而生文的情况。一天,外面下起了大雪,谢安召集儿女们到屋里,谈论诗文写作的道理。只见外面的雪越丫越大,谢安为雪景所动,高兴地以一句诗向儿女们提问:“白雪纷纷何所似?”侄子谢朗以诗对曰:“撤盐空中差可拟。”侄女谢道韫对曰:“未若柳絮因风起。”谢安听了放声大笑(34)。宋代陈善《扪虱新话》评论这个故事说:“撤盐空中,此米雪也。柳絮因风起,此鹅毛雪也。然当时但以道韫之语为工。予谓《诗》云:‘相彼雨雪,先集维霰’。霰即今所谓米雪耳。乃知谢氏二句,当各有谓,固未可优劣论也。”(35)如果仅从形似来看,确如陈善所言,二人的诗句状写了米雪和鹅毛雪的景况。但如了解了魏晋人对神韵境界的追求,就会感到谢道韫的对待通过雪初柳絮的描写,烘托了一种洋洋洒洒、抒阔迂远的气势,是神韵追求在诗歌领域的不自觉尝试。所以余嘉锡说:“二句虽各有谓,而风调自以道韫为优。”

五、“传神写照,正在阿堵之中”

魏晋是中国书法绘画的黄金时代。士族文人在山水田园生活中,发现这两种艺术形式是他们抒发性情,排遣心迹的最佳媒介。于是,在书法方面,不仅完成了由汉隶向楷书的过渡,而且草书和行书也得到了长足的发展,成为在艺术领域抒发个性的极好形式。

在绘画方面,贵族山水田园生活使文人们加深了对自然的体味,因而促进了出水画的成长;而人物品藻的风气,又大大刺激了人物画的表现力量,并为画家们提供了发挥能力的场所。书法界承上启下的关键人物钟繇,一代书圣王羲之,一代画痴顾恺之,以及一大批成就斐然的书画家,都是这个时期书画界值得骄傲的名字。在他们的音容笑貌中,人们可以感受到书画领域的演进,尤其是把对神韵境界的追求,具体落实在人物画的切作,使之面貌一新的成就。

关于形神关系的讨论,自先秦两汉时期就已经开始,但讨论的内容大都是精神与肉体的关系。魏晋南北朝时期形神问题的讨沦大致经历三个阶段,一与人物品藻有关,二与玄学有关,三与佛学有关。人物品藻所谈论的形神问题,是根据人物的“形质”去研究考察人物内在的、千差万别的性情、个性、才能、智慧、品质。玄学家在研讨形神关系时则有所侧重。何曼、王弼把“神”规定为超越于有限的“形”的一种无限自由的境界。也就是说,形神是有限与无限的关系,是有限如何表现无限的问题,解决的办法是忘“形”以得“神”。嵇康主要从养生论的角度谈论这个问题,他的看法的核心,是使“形”从自然肉体的存在,上升到与无限自由的“神”相契合。也就是说,肉体与精神的疏远、分裂如何达到相亲、统一的问题,解决的办法是养“神”以亲“形”。而顾恺之的“以形写神”论,一方面受到何晏、王弼以有限表观无限观点的影响,同时又揉进并改造加工了慧远《形尽神不灭论》的思想,把“神”作为一种审美标准加以追求,在一定程度上具有了佛学所追求的解脱的意味。并把这一思想出色地运用于绘画领域,注重以有限的线条笔墨所勾画的人物形体,去表现人物无限的内心世界和精神风貌。

以上是因情而生文者,又有因景而生文的情况。一天,外面下起了大雪,谢安召集儿女们到屋里,谈论诗文写作的道理。只见外面的雪越丫越大,谢安为雪景所动,高兴地以一句诗向儿女们提问:“白雪纷纷何所似?”侄子谢朗以诗对曰:“撤盐空中差可拟。”侄女谢道韫对曰:“未若柳絮因风起。”谢安听了放声大笑(34)。宋代陈善《扪虱新话》评论这个故事说:“撤盐空中,此米雪也。柳絮因风起,此鹅毛雪也。然当时但以道韫之语为工。予谓《诗》云:‘相彼雨雪,先集维霰’。霰即今所谓米雪耳。乃知谢氏二句,当各有谓,固未可优劣论也。”(35)如果仅从形似来看,确如陈善所言,二人的诗句状写了米雪和鹅毛雪的景况。但如了解了魏晋人对神韵境界的追求,就会感到谢道韫的对待通过雪初柳絮的描写,烘托了一种洋洋洒洒、抒阔迂远的气势,是神韵追求在诗歌领域的不自觉尝试。所以余嘉锡说:“二句虽各有谓,而风调自以道韫为优。”

五、“传神写照,正在阿堵之中”

魏晋是中国书法绘画的黄金时代。士族文人在山水田园生活中,发现这两种艺术形式是他们抒发性情,排遣心迹的最佳媒介。于是,在书法方面,不仅完成了由汉隶向楷书的过渡,而且草书和行书也得到了长足的发展,成为在艺术领域抒发个性的极好形式。

在绘画方面,贵族山水田园生活使文人们加深了对自然的体味,因而促进了出水画的成长;而人物品藻的风气,又大大刺激了人物画的表现力量,并为画家们提供了发挥能力的场所。书法界承上启下的关键人物钟繇,一代书圣王羲之,一代画痴顾恺之,以及一大批成就斐然的书画家,都是这个时期书画界值得骄傲的名字。在他们的音容笑貌中,人们可以感受到书画领域的演进,尤其是把对神韵境界的追求,具体落实在人物画的切作,使之面貌一新的成就。

关于形神关系的讨论,自先秦两汉时期就已经开始,但讨论的内容大都是精神与肉体的关系。魏晋南北朝时期形神问题的讨沦大致经历三个阶段,一与人物品藻有关,二与玄学有关,三与佛学有关。人物品藻所谈论的形神问题,是根据人物的“形质”去研究考察人物内在的、千差万别的性情、个性、才能、智慧、品质。玄学家在研讨形神关系时则有所侧重。何曼、王弼把“神”规定为超越于有限的“形”的一种无限自由的境界。也就是说,形神是有限与无限的关系,是有限如何表现无限的问题,解决的办法是忘“形”以得“神”。嵇康主要从养生论的角度谈论这个问题,他的看法的核心,是使“形”从自然肉体的存在,上升到与无限自由的“神”相契合。也就是说,肉体与精神的疏远、分裂如何达到相亲、统一的问题,解决的办法是养“神”以亲“形”。而顾恺之的“以形写神”论,一方面受到何晏、王弼以有限表观无限观点的影响,同时又揉进并改造加工了慧远《形尽神不灭论》的思想,把“神”作为一种审美标准加以追求,在一定程度上具有了佛学所追求的解脱的意味。并把这一思想出色地运用于绘画领域,注重以有限的线条笔墨所勾画的人物形体,去表现人物无限的内心世界和精神风貌。

著名的“传神阿堵”故事最能说明这一点。顾恺之画人物的时候常常几年不点眼睛瞳孔。别人问他原因。顾恺之说:“四体姸蚩,本无关妙处。传神写照,正在阿堵之中。”(36)对此,西方人也有过大致相同的认识。钱锺书《管锥编》说:“苏格拉底论画人物像,早言传神理、示品性全在双瞳,正同《世说》所记顾恺之语。李伐洛曰:‘目为心与物缔合之所,可谓肉体与灵魂在此交代’(C’estdans les yeux que se fait I’a11iance de 1a matiere et de I’esprit.On peut parodier un vers de 1a Henriade:Lietlx ou finit le corps et commence l’esprit)。黑格尔以盼睐为灵魂充盈之极、内心集注之尤(Der Blick ist das Seelenv011ste,die Konzentration der Innigkeit und empfin denden Subjektivtat)。列奥巴迪亦谓目为人面上最能表达情性之官,相貌由斯定格(1aparte piu espressiva del volto e della per sona;come 1a fisionomia sia determinata dag1i occhi)。”(37)关于顾氏的“传神写照”,有两种解释,这里采用港台学者徐复观《中国艺术精神》中的说法,“写照”即系描写作者所观照到的对象之形相。“传神”即系将此对象所蕴藏之神,通过其形相而把它表现(传)出来。写照是为了传神。写照的价值,是由所传之神来决定。顾恺之本人的绘画,出色地实践了这种理论。一次,顾恺之为裴楷画像,故意在脸上加了三根并不存在的须毛。别人奇怪地问他原因,他说:“裴楷俊朗有识具,正此是其识具。看画者寻之,定觉益三毛如有神明,殊胜未安时。”(38)这就是说,顾氏加上三毛,并非为写形计,而是以此三毛画出裴楷清通简要,富于清淡家的性格,即以形写神的需要。但人物画以形写神的要綮,还在于对眼睛的处理,故曰在“阿堵”之中。

无论政治性或审美性的人物品评,都己十分重视眼神眸子。如:“裴令公目王安丰眼灿烂如岩下电。”(39)裴楷在病中仍使人感到“双目闪闪,若岩下电”(40)。王右军见杜弘治,叹曰:“面如凝脂,眼如点漆,此神仙中人。”(41)谢安见支遁,觉其双眼“黯黯明黑”(42)。对于人物绘画来说,这无疑是一个强有力的促进。顾恺之画人物数年不点目睛,恰是他巧夺天工之处。因他对眼睛传神的把握,已达到出神入化的境界。一次,他要为殷浩画像,殷浩的跟睛有毛病,说自己的形象不好,不想给顾添麻烦。可是顾恺之却说:“您一定是为眼睛的缘故。没关系,我可以先点上瞳孔,再用飞白扫一下,使之如轻云之蔽日。”(43)眼睛本为传神之所在,眼疾对于表现传神,应是重大障碍。但对顾恺之来说,这种生理缺陷并不能影响画面人物的神气。他采用避实就虚之法,以飞白掩盖了眇目,而且还造成了轻云蔽日的绝妙艺术效果。没有深湛的艺术修养和高超的造型表现能力,是无法胜任这样高难而复杂的艺术工作的。

不仅如此,顾恺之还借助山水画的效果,来为表观人物内心世界服务。他在为谢鲲作画时,故意把谢鲲画在岩石之间。原来,一次晋明帝问谢鲲自己认为比庾亮如何?谢鲲回答说:“端委庙堂,使百僚准则,臣不如亮。一丘一壑,自谓过之。”(44)谢鲲所谓“一丘一壑”是指纵情山水,借老庄遁迹丘壑以命清高。顾恺之深悟此意,将谢鲲置身丘壑之中,以人物与山水的结合,恰如其分地表现谢鲲祟尚老庄的情怀。所以当有人问起他如此作画的原因时,他引用了谢鲲本人的话,并说:“此子宜置丘壑中。”(45)

对人物神情的重视,发展到对画中人物神韵的追求,这似乎已经成了当时人物画评价的一个标准。如戴逵是当的有名的人物画家,人物画非常精妙,可是庾龢见了后,仍然觉得神气不够,并批评戴说他的画“神明太俗,由卿世情未尽”。戴逵听了,心里很不服气,说按照你的要求,大概只有务光才算世情已尽。(46)戴逵的话虽是牢骚,却能反映出他对人们苛求画中人物神明的意见,也说明传神对人物画的重要。

六、争奇斗艳的艺术世界

在这股崇尚自然、本色空气的影响下,书法、绘画和音乐都取得了令人瞩目的成就,使魏晋时期的艺术成就成为中国艺术的骄傲。

下面这个书与画分庭抗礼的故事,可从一个侧面反映出二者争奇斗艳的情景。

据《世说新语·巧艺》,钟会是济北郡公荀勖的堂舅,两人感情不和。荀勖有一把宝剑,大约值一百万钱,常常放在母亲钟夫人那里。钟会擅长书法,模仿荀勖的字迹,写信给他母亲要宝剑,于是骗到手就不归还。荀勖知道是钟会干的,但是却无法要回来,就想办法报复他。后来钟家兄弟花一千万钱修建一座住宅,刚刚建成,十分精美,尚未搬过去住。荀勖很擅长绘画,就偷偷地到钟家的新宅去,在门侧的厅堂上画了太傅钟繇的肖像,衣冠容貌和生前完全一样。钟家兄弟进门看到后,就极度伤感悲痛,这所住宅就一直废弃末用。(47)

在这场书与画的对抗赛中,人们可以充分领略到由双方各自的才能而产生的精彩的戏剧性效果。刘孝标注引《孔氏志怪》:“于时感谓勖之报会,过于所失数十倍。彼此书画,巧妙之极。”(48)从双方各自损失的金额来看,荀勖似有十倍之宜,但就双方各逞才能所达到的目的上看,只能说是势均力敌,各有千秋。钟会是魏代大书法家钟繇的儿子,书法亦有名于时。荀勖的人物画,已达到乱真的程度,亦绝非等闲之辈,可惜在绘画史上罕有人关注。

魏晋时期的黑暗与混乱现实,使当时的精神贵族们不得不对现实与人生作重新思考,冀以获得精神的慰藉和心灵的解脱。清谈玄学、人物品藻、纵情山水、吟咏诗文、挥毫丹青,这些既是他们对时代文化的贡献,也是自我排遣的极好途径,而音乐又是其中的重要方面。《世说新语·文学》:“旧云,王丞相过江左,止道声无哀乐、养生、言尽意三理而已,然宛转关生,无所不入。”(49)对音乐的喜好,与他们对音乐本质的认识有关。传统的儒家乐论虽不否认音乐是人的情感的表现,认为它可以表现欢乐或悲哀。但儒家尤其强调,既然天下秩序和谐,那么就应当以表现欢乐为主,表现悲哀应有节制,即所谓“乐而不淫,哀而不伤”(50)。除了孔子,荀子《乐论》和荀子学派的《乐记》都体现了这一思想。而汉末以来的社会现实,使音乐不得不染上悲凉哀婉的色彩,并成为玄学思考的问题之一。阮籍反对“以悲为乐”,“以哀为乐”,认为音乐应使人欢乐而不是悲哀,他主张音乐的最高境界是“道德平淡,故无声无味”,“至乐使人无欲,心平气定”(51),这也就是玄学所追求的超脱、玄远的境界。嵇康又进一步发展了这一思想,认为“心之与声,明为二物”,即音乐是客观存在,哀乐是人被触动后产生的感情,二者并无因果关系。嵇康以“和”为乐的本体,而乐的本体是出于自然,那末声音的‘和”与“不和”就是由自然所决定的。在嵇康看来,乐,也就是艺术的本体“和”,是无关哀乐,超越哀乐的。这就是说,艺术的本体是超越功利的个体精神的无限与自由。艺术的目的在于使人们超出种种情感的束缚以及由之所生的烦恼痛苦,达到精神上的无限与自由。很显然,这是魏晋玄学对绝对自由和无限超越的人格本体的追求在音乐美学思想上的运用和落实。

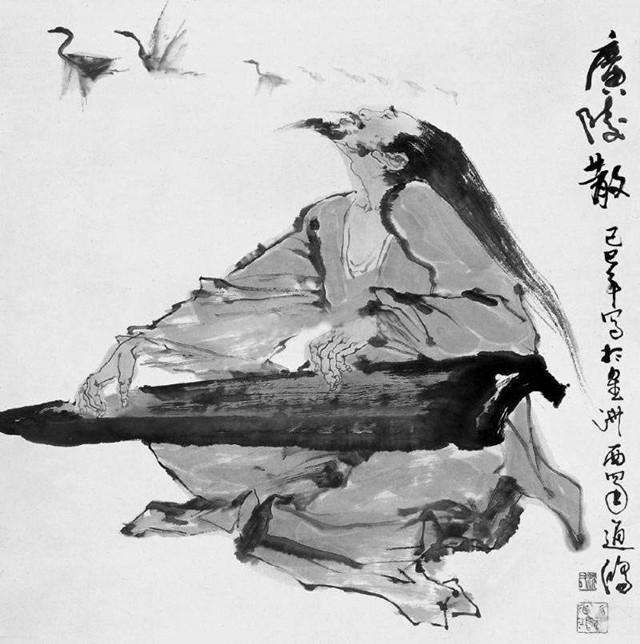

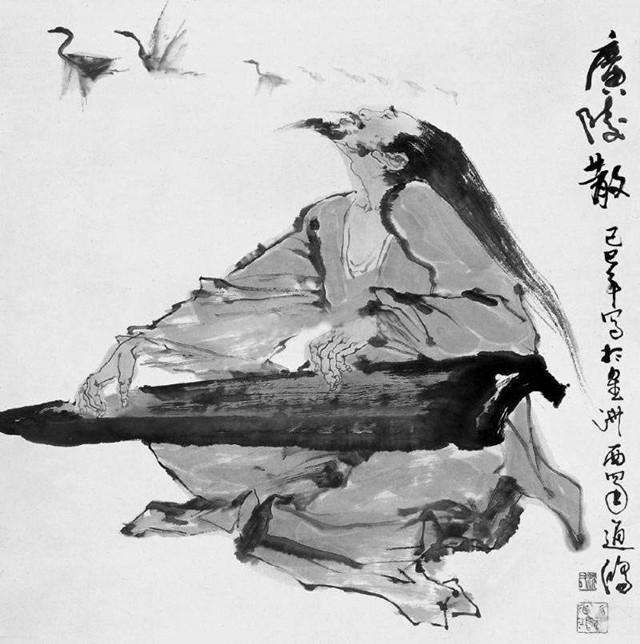

基于这种认识,魏晋名士们往往把音乐看成是构成个体生命的重要组成部分,嵇康本人就是生死与音乐同在的音乐家。他在临刑前,神色自若,竟向刑吏索琴弹拨,演奏《广陵散》。曲终后,叹道:“袁孝尼尝请学此散,吾靳固不与,《广陵散》于今绝矣!”(52)人的肉体生命的结束是无法抗拒的,而音乐却可以荡涤人的灵魂,使其精神永存。那末,嵇康临终所惋惜的,就不仅仅是个人内体生命的完结,而是《广陵散》所体观的浩然正气的遭受戕害。因而对于嵇康来说,音乐无异于第二生命。

这种感受,也为其他名士所共有。顾荣生前很喜欢弹琴,在他死后举丧时,家人把他的琴摆在灵床前,以示纪念。他的好友张翰前来吊丧时,十分悲恸,竟拿起琴,坐在灵床上,连续弹奏了数支曲子,弹完后,抚摸着琴,深情地说:“顾彦先啊,你喜欢我为你弹的曲子吗?”说完又失声痛哭起来。按常礼,吊唁者应与死者的儿子握手表示慰问,但张翰痛哭完毕,不与顾荣的儿子握手便离去了。(53)他们的深情让人感到,朋友、亲人逝去,人鬼殊途,本已无法沟通。但音乐既可超越一切,达到无限的自由,也就未必不可将友人的哀思,告慰于逝者的灵前。这声声琴曲,既饱含着深挚的友情,又不乏诗意的浪漫;其对音乐的高尚理解,也就显而易见了。当王献之死后,王徽之也用张翰的办法,在灵前弹琴祭奠,也是如此。(54)

对音乐的神往,可以转化为一种神奇的力量,达到心有灵犀的默契和感应。《世说新语·任诞》载,王子猷到京都去,船还停泊在小洲边。他过去听说过桓子野擅长吹笛子,但是并不认识他。这时正遇上桓子野从岸上经过,王子猷在船中,船上有个认识桓子野的客人说,那就是桓子野。王子猷便叫人传话给桓子野说:“听说您擅长吹笛子,请试为我演奏一次。”桓子野当时已经显贵,平日听到过王子猷的名声,随即就掉头下车,倚在胡床上为王子猷吹了三支曲子。演奏完毕,就上车走了。主客双方没有交谈一句话。双方没有任何世俗功利的束缚与目的,只是以乐会友,在美妙的笛声中求得心灵的净化与精神的契合。这正是阮籍、嵇康理想中的“至乐”境界。对音乐的充分理解与热爱,才能使他们如此如痴如醉,食不知味。就是这位桓子野,每闻清歌,辄唤奈何。被目为一往有深情。(55)而音乐又可以是陌生人成为朋友的纽带:

贺司空入洛赴命,为太孙舍人,经吴阊门,在船中弹琴。张季鹰本不相识,先在金阊亭,闻弦甚清,下船就贺,因共语。便大相知说。问贺:“卿欲何之?”贺日:“入洛赴命,正尔进路。”张曰:“吾亦有事北京,因路寄载。”便与贺同发。初不告家,家追问乃知。(《世说新语·任诞》)(56)

“至乐”可以使人象张翰和王徽之那样纯洁高尚,也可以象贺循和张翰这样一见如故,引为知已。

还有些故事从一定侧面反映当时人们良好的音乐理论修养和娴熟的音乐技巧,生动有趣,并具有一定的史料价值。如荀勖精通乐理,时论称他为“暗解”,即心领默识的意思。他是西晋的专门的音乐机构——“清商署”的负责人,精通律学。在别人的配合下,他找到了准确制造符合于三分损益律的管乐器“笛”(即竖吹的箫)的计算方法,即“管口校正”,还领导别人从事相和歌的加工改编工作,是中国音乐史上的重要人物。当时宫廷里的晚会演奏所用乐器,都是由荀勖来调音,大家都感到他调的音无不谐韵。当时另一位音乐家阮咸以辨音著称,时论称他“神解”。每当宫庭乐队奏乐时,阮咸总觉得音有些不准,所以就没有开口称赞。荀勖看出了阮咸的态度,以为他在妒忌自己,便把阮咸出为始平太守。后来,一位农夫在田野捡到了一个周代玉尺,也就相当于今天的校音器。荀勖用它来校自己所调治的各种乐器,觉得都短了半个音,这才佩服阮咸的神识。(57)这里不仅可以看出他们二人的才能,更可感觉到他们各自的性格,荀勖功成名就,位居高位,但却自信自负,然终能服从真理。际咸真艺在身,却不露相。这样,二位音乐家给人的印象,就是有血有肉,栩栩如生的了。

具体参考文献信息可见纸刊或中国知网

基于这种认识,魏晋名士们往往把音乐看成是构成个体生命的重要组成部分,嵇康本人就是生死与音乐同在的音乐家。他在临刑前,神色自若,竟向刑吏索琴弹拨,演奏《广陵散》。曲终后,叹道:“袁孝尼尝请学此散,吾靳固不与,《广陵散》于今绝矣!”(52)人的肉体生命的结束是无法抗拒的,而音乐却可以荡涤人的灵魂,使其精神永存。那末,嵇康临终所惋惜的,就不仅仅是个人内体生命的完结,而是《广陵散》所体观的浩然正气的遭受戕害。因而对于嵇康来说,音乐无异于第二生命。

这种感受,也为其他名士所共有。顾荣生前很喜欢弹琴,在他死后举丧时,家人把他的琴摆在灵床前,以示纪念。他的好友张翰前来吊丧时,十分悲恸,竟拿起琴,坐在灵床上,连续弹奏了数支曲子,弹完后,抚摸着琴,深情地说:“顾彦先啊,你喜欢我为你弹的曲子吗?”说完又失声痛哭起来。按常礼,吊唁者应与死者的儿子握手表示慰问,但张翰痛哭完毕,不与顾荣的儿子握手便离去了。(53)他们的深情让人感到,朋友、亲人逝去,人鬼殊途,本已无法沟通。但音乐既可超越一切,达到无限的自由,也就未必不可将友人的哀思,告慰于逝者的灵前。这声声琴曲,既饱含着深挚的友情,又不乏诗意的浪漫;其对音乐的高尚理解,也就显而易见了。当王献之死后,王徽之也用张翰的办法,在灵前弹琴祭奠,也是如此。(54)

对音乐的神往,可以转化为一种神奇的力量,达到心有灵犀的默契和感应。《世说新语·任诞》载,王子猷到京都去,船还停泊在小洲边。他过去听说过桓子野擅长吹笛子,但是并不认识他。这时正遇上桓子野从岸上经过,王子猷在船中,船上有个认识桓子野的客人说,那就是桓子野。王子猷便叫人传话给桓子野说:“听说您擅长吹笛子,请试为我演奏一次。”桓子野当时已经显贵,平日听到过王子猷的名声,随即就掉头下车,倚在胡床上为王子猷吹了三支曲子。演奏完毕,就上车走了。主客双方没有交谈一句话。双方没有任何世俗功利的束缚与目的,只是以乐会友,在美妙的笛声中求得心灵的净化与精神的契合。这正是阮籍、嵇康理想中的“至乐”境界。对音乐的充分理解与热爱,才能使他们如此如痴如醉,食不知味。就是这位桓子野,每闻清歌,辄唤奈何。被目为一往有深情。(55)而音乐又可以是陌生人成为朋友的纽带:

贺司空入洛赴命,为太孙舍人,经吴阊门,在船中弹琴。张季鹰本不相识,先在金阊亭,闻弦甚清,下船就贺,因共语。便大相知说。问贺:“卿欲何之?”贺日:“入洛赴命,正尔进路。”张曰:“吾亦有事北京,因路寄载。”便与贺同发。初不告家,家追问乃知。(《世说新语·任诞》)(56)

“至乐”可以使人象张翰和王徽之那样纯洁高尚,也可以象贺循和张翰这样一见如故,引为知已。

还有些故事从一定侧面反映当时人们良好的音乐理论修养和娴熟的音乐技巧,生动有趣,并具有一定的史料价值。如荀勖精通乐理,时论称他为“暗解”,即心领默识的意思。他是西晋的专门的音乐机构——“清商署”的负责人,精通律学。在别人的配合下,他找到了准确制造符合于三分损益律的管乐器“笛”(即竖吹的箫)的计算方法,即“管口校正”,还领导别人从事相和歌的加工改编工作,是中国音乐史上的重要人物。当时宫廷里的晚会演奏所用乐器,都是由荀勖来调音,大家都感到他调的音无不谐韵。当时另一位音乐家阮咸以辨音著称,时论称他“神解”。每当宫庭乐队奏乐时,阮咸总觉得音有些不准,所以就没有开口称赞。荀勖看出了阮咸的态度,以为他在妒忌自己,便把阮咸出为始平太守。后来,一位农夫在田野捡到了一个周代玉尺,也就相当于今天的校音器。荀勖用它来校自己所调治的各种乐器,觉得都短了半个音,这才佩服阮咸的神识。(57)这里不仅可以看出他们二人的才能,更可感觉到他们各自的性格,荀勖功成名就,位居高位,但却自信自负,然终能服从真理。际咸真艺在身,却不露相。这样,二位音乐家给人的印象,就是有血有肉,栩栩如生的了。

具体参考文献信息可见纸刊或中国知网

(本文原载《关东学刊》2020年第五期“学者庄园”栏目)

(本文原载《关东学刊》2020年第五期“学者庄园”栏目)

最新评论

最新评论